البداية

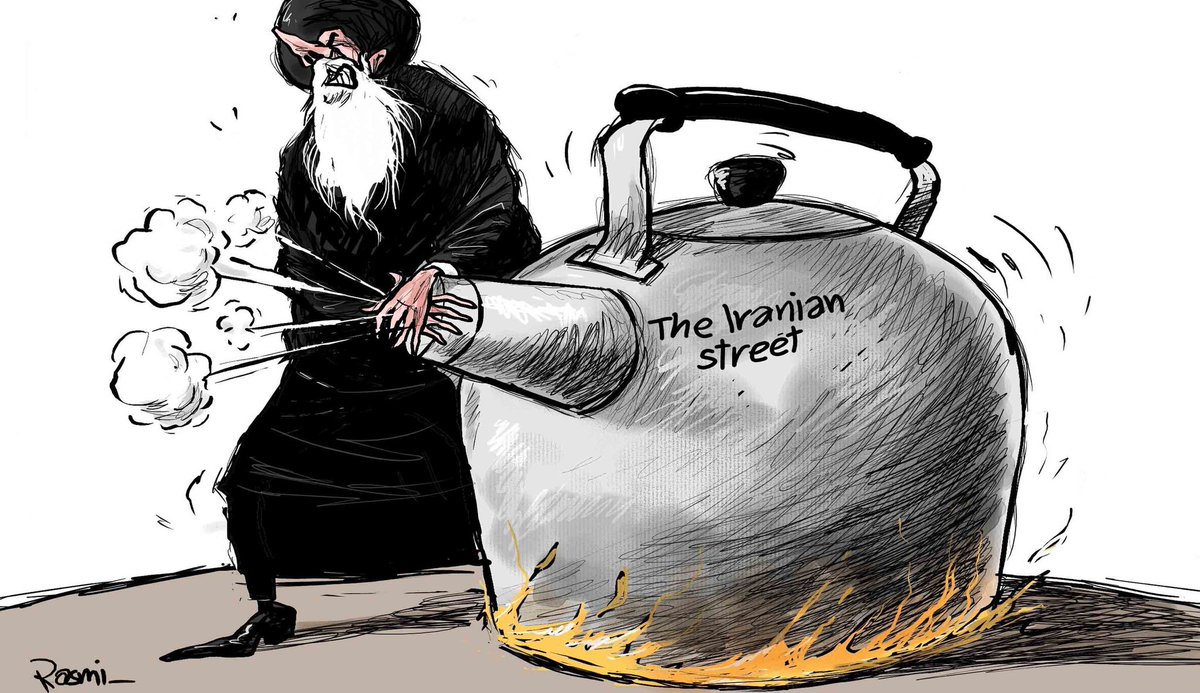

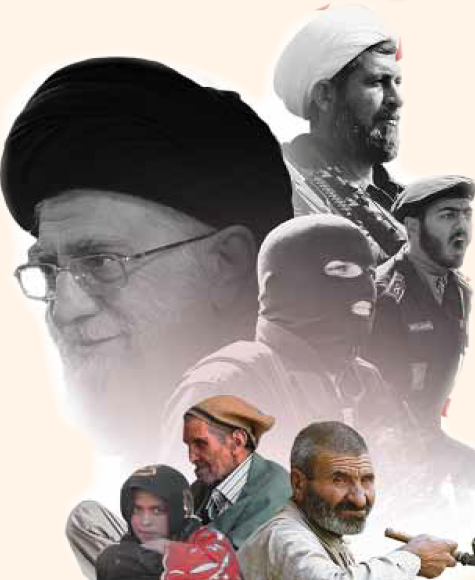

في ذروة اندلاع الحرب العراقية – الإيرانية، وفي خضم الغزو «الإسرائيلي» للبنان سنة 1982، طلب العراق من إيران وقف إطلاق النار للتفرغ لمواجهة الغزو ومساعدة الفلسطينيين ولبنان. لكن ما حصل أن الخميني « جمع خطباء المساجد وأجهزة إعلام نظامه وأركان حكومته وخطب فيهم قائلا: إن ما يحدث في لبنان ولاسيما بعد احتلال إسرائيل لتلك البلاد إنما هي مؤامرة لصرف أنظاركم إلى تلك المنطقة المنكوبة والتقليل من شأن الحرب مع العراق. إن الحرب الكبيرة هي الحرب مع العراق، وأما الحرب مع إسرائيل فإنها الحرب الصغيره. فلذلك لا تلهيكم الحرب الكبيرة عن الصغيرة»[1]. وبعد نحو ثلاثين عاما تعرض العراق لغزو أمريكي – دولي سنة 2003، انتهى بتسليمه إلى الشيعة وإيران التي هيمنت طائفيا وأمنيا وسياسيا وعسكريا عليه. وبعد أقل من عقد على الاحتلال اندلعت الثورات العربية، فرحبت بها إيران، على لسان مرشد الثورة، علي خامنئي، باعتبارها استجابة ونتاجا لروح ومبادئ « الثورة الإسلامية» في إيران. لكن ما أن انفجرت الثورة السورية حتى غدت « مؤامرة». لكن إيران التي انصرفت عن « مؤامرة» الغزو «الإسرائيلي» للبنان، لم تنصرف عن «مؤامرة» الشعب السوري على النظام، بل أباحت لقواتها وميليشياتها أن تحط رحالها في سوريا، لتلحق بها أدواتها من لبنان والعراق ومعها شتى مرتزقتها من أنحاء العالم، رفضا للثورة ودعما للنظام النصيري فيها، صاحب أيديولوجيا « بلد الأحرار» و « أرض الثورة والثوار» و « الصمود والتصدي»، و « المقاومة والممانعة». ثم شرعت في التمدد علانية حتى أحاطت بالجزيرة العربية عبر اليمن من جنوبها.

على امتداد هذه الرحلة الطويلة من التوغل الإيراني في كل اتجاه من الأرض إلا أن إيران لم تتجه نحو فلسطين، رغم أنها باتت تطل عليها من كل جانب!!! بل أن ثورة الخميني بدت على هدى وهي في طريقها صوب العراق وسوريا ولبنان واليمن وأفغانستان والبحرين والكويت والسعودية وحتى «إسرائيل»، لعقد صفقات الأسلحة، خلال الحرب العراقية الإيرانية، إلا أنها ظلت على الدوام تضل الطريق نحو فلسطين!!! فما الذي يجعلها على هدى في كل مكان بينما يحيط بطريقها الضلال من كل جانب حين يتعلق الأمر بفلسطين؟

الحقيقة أن ما يمنع إيران من التوجه إلى فلسطين هو الذي يسمح لها بالتوجه إلى أي مكان آخر. فليس في فلسطين ما هو مقدس لدى الشيعة كما هو الأمر بالنسبة لعامة المسلمين حيث المسجد الأقصى مسألة واقعة في صميم العقيدة والدين، بينما الأرض المقدسة، في عقائد الرافضة، خارج أية حسابات بما أن المسجد الأقصى في السماء وليس على الأرض أو لأن هناك من هو أفضل منه. ولما تكون كربلاء والنجف أقدس من مكة فمن الأولى، بالمحصلة وكما تقول عقائد القوم، أن يكون مسجد الكوفة أقدس من المسجد الأقصى[2].

في بداية الثورة السورية اختطفت المخابرات السورية الطفل حمزة الخطيب في 25/5/2011، وقتلته بأبشع طريقة يمكن تصورها، حتى بدا الطفل وكأنه وضع في فرن وشوي شويا. كانت الجريمة تتويجا لسلسلة من الجرائم التي أثارت سؤالا كبيرا في حينه: هل هؤلاء القتلة من البشر؟ وكسوسيولوجيين وخبراء في التحليل النفسي، لم نجد في حينه، تفسيرا موضوعيا لمثل هذه التصرفات البالغة التوحش، لاسيما وأن الأمة، إلا من رحم الله، ظلت تجهل ماهية « النصيرية» أو « الرافضة» إلى حين وقوع الثورة السورية التي لم تبق مستورا إلا فضحته.

وفي الثورة السورية أيضا؛ تناقلت وسائل الإعلام في الأيام الأولى من انطلاقتها صورا لنصيريين في لبنان يسجدون للرئيس السوري، بشار الأسد. ومشاهد مرئية لمعتقلين يجبَرون على قول عبارة: « لا إله إلا بشار». وبدا هذا السلوك لدى المسلمين وكأنه من باب المبالغة في الولاء. لكن مثل هذه المشاهد، التي لم يسبق أن شاهد المسلمون لها مثيلا في أوقات سابقة، أخذت تتكرر تباعا. وعلى الفور؛ لجأنا إلى الاستعانة بالتحليل العقدي، إلى جانب التحليل الموضوعي، علّنا نجد إجابة لما استعصى علينا من فهم، فكانت المفاجأة. إذ بدا لنا بالأدلة القاطعة، ومن عقائد القوم، أنه ما من سلوك وحشي أو مستهجن إلا ونجد له فيها جوابا صريحا لا لبس فيه. بل أن مجمل السياسات السورية في الأربعين سنة السابقة على الثورة، تجاه الدولة والمجتمع والفرد، محليا وخارجيا، غدت واضحة! فقط؛ بعد الاطلاع على عقائد « النصيرية».

السؤال: إذا كنا بصدد تتبع السياسات الإيرانية في المنطقة، فهل يمكن فهمها بدون التوقف عند عقائد الرافضة؟ أو بمعنى آخر: هل يمكن الفصل بين السياسات والعقائد؟ أو إلى أي حد تبدو المخرجات السياسية ترجمة لمثل هذه العقائد؟

لا ريب أن الكثير من العلماء والمؤرخين المسلمين والباحثين كتبوا وشرحوا وفسروا بالأدلة القاطعة، واستدلوا فقط من مصنفات القوم أنفسهم، على أن « الرافضة»، وما تفرع عنها من فرق باطنية دموية، لم تكن في يوم ما إلا معول هدم للإسلام، ومصدرا للزنادقة، وحليفة للأعداء والخصوم والمتربصين والماكرين، سواء كانوا من اليهود أو المجوس أو الوثنيين أو الملاحدة، مثلما كانت على الدوام نصيرة لغزاة العالم الإسلامي من الصليبيين والمغول والتتريين والصفويين وغيرهم. وحتى اليوم لا يوجد سبب واحد، أياًّ كان محتواه، يبرئ إيران « المجوسية» من تراثها العقدي أو التاريخي أو السياسي بقدر ما تبدو الوقائع والحقائق تكرر نفسها، وتتماهى بتطابق لا مثيل له مع مقولة « التاريخ يعيد نفسه».

في هذا البحث سنحاول، بأقصى قدر ممكن، أن نتجاوز عما قدمه لنا الأولون من بيان تفاصيل عقائد القوم. لكننا، وبغية بيان واقع وخلفيات السياسة الإيرانية وأهدافها ومآلاتها، سنعمد إلى مقاربة الخطاب السياسي والإعلامي، عقديا وتاريخيا وسوسيولوجيا وسيكولوجيا. وفي المحصلة سنقف على ما يبدو لنا مربطا صفويا يجري إعداده دوليا، بديلا عن « المربط الأمني النصيري» في الشام، لكنه أوقع أثرا حتى من « المربط اليهودي» في بيت المقدس. أما لماذا هو بهذه الخطورة؟ فلأنه، كعادته تاريخيا، يتوجه دائما إلى « الداخل الإسلامي» برمته، بحيث يغدو « المربط اليهودي» بجانبه أقل جدوى منه بما لا يقارن. فإنْ نجح النظام الدولي بتوطين هذا المربط، لا قدر الله، فستكون له نتائج بالغة الضرر، كونه يتواجد في قلب العالم الإسلامي، عبر الديمغرافيا الشيعية، التي تشكل مادته الأولى في الانتشار والتأثير والاستيطان الاجتماعي، بخلاف « المربط اليهودي» المتحصن وراء الجُدُر، الصريح عدائيا، والمكشوف عقديا، والمعزول اجتماعيا، بما يوافق عقلية « الغيتو» عند « اليهودية» التي لم تُجِد أصلا، في كل تاريخها، الجوار الثقافي حيثما تواجدت، رغم إيمانها بـ « التقية» كإيمان « الرافضة» بها.

وتبعا لذلك، سيكون لدينا على امتداد البحث أربعة مباحث مركزية، هي:

المبحث الأول: ماهية عقائد الرافضة ومرجعياتها

المبحث الثاني: تاريخية العداء والحقد الفارسي المجوسي

المبحث الثالث: البعث الفارسي

المبحث الرابع: التوسع

الفصل الأول

عقائد الرافضة ومرجعياتها

المبحث الأول

ماهية الشيعة و الرافضة

لا شك أن تعريف عقيدة الرافضة، بالمحتوى الفارسي لها قبل الإسلام وبعده، مسألة شائكة للغاية! فإذا ما توقف الباحث عند معاينة المصادر الأساسية للتشيع فسيجد نفسه وعقله إزاء:

(1) دين أشبه ما يكون بكتاب « الياسق» أو « الياسا» لجنكيز خان، والذي « اشتمل» بحسب « البداية والنهاية» لابن كثير: « على بعض الأحكام من المجوسية واليهودية، وبعض الأحكام اقتبسها من الشريعة الإسلامية، وأحكام أخرى وضعها من عنده، فجمع وغيَّر وبَدَّل كما يشاء»، مع ملاحظة أن مصنفات الشيعة، العقدية والتاريخية، أزخر ما تكون بالأهواء من أية فلسفة أو عقيدة وضعية، ناهيك عن أن تكون عقيدة إسلامية كما نزلت على محمد r؛

(2) دين يمتد، في جذوره، إلى ما قبل الإسلام؛ أو إلى الأديان الفارسية والبابلية، التي سيطرت على العالم القديم.

(3) دين على شاكلة كتاب « التلمود»، الذي يتدخل في كل صغيرة وكبيرة بحياة اليهودي، باعتباره مفسرا وشارحا للتوراة، ومادتها الأساسية، ومتقدما عليها في بنية الشخصية « اليهودية» والمكونات الثقافة والنفسية لها.

لذا فالسؤال: ليس عما إذا كانت الرافضة قد التزمت بكلام الله، عز وجل، أو سنة نبيه r، أو غيرت وبدلت واستعانت بعقائد التحريف، أو استحدثت دينا جديدا، بل في التساؤل عن ماهية المرجعيات العقدية والاجتماعية والنفسية التي خرجت منها فرق الرافضة، وشكلت بمجموعها العقلية الرافضية في كل زمان ومكان ظهرت فيه عبر التاريخ، لاسيما عقيدة « الإمامية» أو « الجعفرية» أو « الاثنى عشرية» .. هذه الطائفة التي يصفها د. ناصر القفاري في مقدمة أطروحته في الدكتوراه أنها: « الطائفة الشيعية الأكبر في عالم اليوم»، والتي: « احتوت معظم الفرق الشيعية التي وجدت على مسرح التاريخ، وتمثل مصادرها في التلقي، خلاصة الأفكار الشيعية المختلفة ومستقرها التي ظهرت عبر الزمن، حتى قيل بأن لقب الشيعة إذا أُطلق لا ينصرف إلا إليها»[3]. بل أن الفرق الأخرى، رغم اختلافها وتباينها في بعض الأصول والفروع، وجدت في الطائفة « الاثنى عشرية» أو « الإمامية»، مظلة تستظل بها، وتحتمي بها، وتتحالف معها، وترتبط معها في المصير ذاته، في النوازل الكبرى.

أما بيان الفرق بين لفظتي « الشيعة» و « الرافضة» فسيعني في المحصلة الوقوف على النشأة والتباين في المواقف والعقائد بين اللفظتين. لكن وباختصار؛ فإن « التشيع» لفظة تعني الولاء أو الانحياز لأمر أو موقف ما، أو جهة ما، وسمي أهله بـ « الشيعة»، بخلاف « الرفض» الذي يعني التبرؤ التام من أمر ما، بحيث يستقر المفهوم على أهله باسم « الرافضة».

وبحسب أغلب المؤرخين والدارسين، مع بعض التباينات الوجيهة، فإن التشيع بدأ بعد مقتل الخليفة عثمان بن عفان، رضي الله عنه، على يد الخوارج سنة 35هـ، وتولي علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، الخلافة في ظروف عصيبة. وفي ذلك الحين كان معاوية بن أبي سفيان، رضي الله عنه، واليا على الشام. لكنه رفض مبايعة علي إلا بشرط الاقتصاص من قتلة عثمان. هذه الثغرة هي التي دفعت قتلة الخليفة إلى الانحياز لعلي، ومعهم مواليه ومن شايعه. وهؤلاء هم من حظي فيما بعد بلقب « شيعة علي»، وفي مرحلة لاحقة « الشيعة». لكن هذا التولي لم يكن ليعني بأية صورة قبول علي بما فعله القتلة، أو بما آل إليه التشيع على امتداد التاريخ الإسلامي. والأرجح أن علي بن أبي طالب، وبلسانه، وقع بين مطرقة المطالبين بالقصاص وسندان العجز واتساع دائرة الفتنة[4].

أما « الرافضة» فيغلب القول أنه ذلك الاسم الذي أُطلق على أولئك الذين رفضوا خلافة زيد بن علي، لأنه أبى على الغلاة من الشيعة التبرؤ من أبي بكر وعمر، رضي الله عنهما. وتبعا لذلك فالذين وافقوا زيدا سموا باسم « الزيدية». ويرى البعض أن الخوارج، وإنْ صاروا من شيعة علي، إلا أنهم أول من بدأ الرفض، حين رفضوا خلافة عثمان. وفي كلا الحالين فإن خلفية الرافضة الاجتماعية والسياسية وأسسها العقدية وغاياتها أشد سوء من خلفية الشيعة.

المهم في الأمر أن التشيع القائم، في صيغته الأولى، وكذا القائم على تفضيل « آل البيت» على غيرهم من

الصحابة قد لا يكون خروجا عن الإسلام بقدر ما كان اجتهادا. وهؤلاء بلا شك واقعون، رغم غلوهم وبغيهم، في دائرة الإسلام وليس الكفر. لكن المشكلة في عقائد « الرافضة» التي قالت بـ « الولاية» و « الوصاية» و « البداء» و« التقية» و « الغيبة» و « الرجعة» و « العصمة» و « الحلول والاستنساخ» و « المتعة» و « علم الغيب» وإتيان « الخوارق والمعجزات» و « التحكم بذرات الكون»، وألَّهت عليا وفاطمة وفقهاءهم، وآمنت بـ « تحريف القرآن» وزادت عليه، و «وضعت الأحاديث»، وشابهت « الخوارج» في « إنكار السنة النبوية»، و « طعنت بأمهات المؤمنين»، و « كفرت الصحابة وعموم المسلمين» ما لم يكونوا في صفهم، وقالت بـ « ردة المسلمين» بعد وفاة النبي إلا من ثلاثة[5]! ، بل ودعت إلى حربهم وقتلهم وسبي نسائهم وذراريهم وعدم أكل ذبائحهم أو مناكحتهم، ووجوب لعنهم ومخالفتهم حتى في الحق، وجعلت منهم عدوها الأزلي … لذا فمن « الرافضة»، وليس من « الخوارج»، خرجت أغلب الفرق المنحرفة في الإسلام. أما لماذا؟

فلأن (1) التأريخ للتشيع العقدي، وليس السياسي، ( = الرفض) بدأ من عند عبدالله بن سبأ اليهودي، الذي وجد في التحالف مع رؤوس الخوارج أمثال عبد الرحمن بن ملجم وسودان بن حمران وكنانة بن بشر وغيرهم، من قتلة الخليفة عثمان، أقوى فرصة لتوطين الفتنة وتصعيدها! ولأن (2) العجم كانوا من بين جمهور الشيعة فيما كان جمهور الخوارج الأولين، قبل أن يتحولوا لاحقا إلى الجهمية والمعتزلة وأهل الكلام، من العرب الأجلاف وأهل الجفاء والغلظة في الطباع! ولأن (3) القوى المناهضة للإسلام، ممثلة بالزنادقة وأهل الأهواء والبدع والخصوم، من المجوس على وجه الخصوص، وجدوا في التشيع منفذا لتمرير معتقداتهم وأفكارهم وانحرافاتهم لممارسة الهدم بأمان من الداخل. أي تحت غطاء ديني. ولأن (4) طبيعة التشيع قامت على تقديس الأشخاص، بخلاف الخوارج الذين غلوا في الدين والأحكام.

ووفقا لوقائع التاريخ؛ فإن الانتقال من « التشيع العلوي» إلى « التشيع الرافضي» لا بد وأن يمر عبر (1) « اليهودية» أولا، و (2) « المجوسية» ثانيا، ثم (3) « الصفوية» ثالثا. وخلال هذه الرحلة الطويلة لا بد من ملاحظة أنه ما من فائدة تذكر في التفريق بين «التشيع العلوي» و « التشيع الفارسي» أو « الصفوي». وهو ما يعني بالضرورة أن الانحراف بنيوي في أساساته العقدية، وإلا ما كان له أن يواصل الانحراف إلى هذا المستوى طوال 1400 عام من البعثة النبوية. ولو كان الأمر غير ذلك لكان من الأولى أن ينحرف الإسلام في أصوله وفروعه عبر مذاهبه الأربعة.

حين معاينة عدد فرق الشيعة في المصادر التاريخية والدينية فسنجد رقما يتراوح ما بين 45 إلى 300 فرقة[6]. وكلها تجتمع على الأصول وتفترق عليها. بل أن المطلع على مصادر الشيعة « الإمامية»[7] لا يمكن له أن يلحظ اتفاقا ولو على مسألة واحدة. كما أن محتوياتها لا يقبلها عقل ولا دين. ولئن تميزت بتقديمها مادة خصبة للمستشرقين وخصوم الإسلام للطعن فيه، فإن شهادة المستشرقين أنفسهم، في محتوياتها، نأت بنفسها عن اعتبارها مصادر معتبرة، بل طعنت فيها أشد ما يكون الطعن، لكثرة ما احتوت من الأساطير والخرافات والمعجزات وحتى البهلوانيات. ووصل الأمر بالمستشرقين، وليس فقط بالمسلمين، إلى وصف ما يسمى بـ « المذهب الجعفري الاثنى عشري» بكونه دين جديد!!! لذا فقد اضطروا إلى الاعتماد على المصنفات الإسلامية لاستخراج ما أمكنهم من الشبهات للطعن في الإسلام.

في السياق تجدر الملاحظة إلى أن هناك من يقول، من علماء الشيعة ومفكريهم، كالموسوي وكمال الحيدري وعلي شريعتي، بأن مصنفات الشيعة قاطبة تعرضت للدس والتحريف من جهات مجهولة على مر التاريخ! وأن الدس بدأ على وجه الخصوص من العهد الصفوي. لكن السؤال الذي يبقى قائما هو: ما الذي يجعل من المصنفات الشيعية، وحتى طقوس عاشوراء، قابلة للتحريف على الدوام، ومرتعا للبدع، فيما تبقى المصنفات الإسلامية وشعائرهم محفوظة!!!؟ ولماذا يتقبل الشيعة التحريف لقرون طويلة حتى يستقر لديهم ثقافة؟ فيما يرفض عامة المسلمين أي تحريف من أي نوع كان ولو للحظة من الزمن؟

الجواب ببساطة ليس بسبب التخلف والجهل أو سياسة « الاستحمار» كما يقول د. علي شريعتي، بل لأنه فعلا دين جديد. فأي دين وضعي سيكون قابلا بالضرورة للتشكُّل، زيادة ونقصانا، بحسب الحاجة ومصالح القائمين عليه. ودين الرافضة، كـ « النصرانية» و « اليهودية»، هو « دين كهنوتي» بامتياز، تديره طبقة، أفرزتها العقائد ذاتها. وما حصل بالضبط هو إسقاط هذه العقائد، المتعددة المصادر والمنابت، على الدين الإسلامي في كل صغيرة وكبيرة. وهو ما نجده صريحا في كافة المصنفات الشيعية بلا استثناء، فضلا عن خطاباتهم الوعظية في الحسينيات. وبطبيعة الحال لا يمكن أن تكون النتيجة إلا دينا جديدا. لكن هذه النتيجة لا يتوقف عندها الشيعة، بقليل أو بكثير، بقدر ما يتحينون الفرص، ويجتهدون في إشاعة وتوطين البدع والانحرافات والكفر والموبقات والزندقة والإباحية ليس بين أتباعهم بل في عموم بلاد العالم الإسلامي.

وفيما يلي بعض النماذج من أقوال علماء الشيعة وفقهائهم حيث لا إله فيها بريء، ولا دين، ولا رسول، ولا آل بيت، ولا صحابة، ولا سابقون، ولا لاحقون، ولا عامة المسلمين:

يقول نعمة الله الجزائري عن عامة المسلمين: « لم نجتمع معهم على إله ولا نبي ولا على إمام، وذلك أنهم يقولون: إن ربهم هو الذي كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيه، وخليفته بعده أبو بكر، ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي، بل نقول: إن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي نبينا»، ( الأنوار النعمانية 2/279) . ويروي الكليني عن أبي جعفر قوله: « كان الناس أهل ردة بعد النبي صلى الله عليه وآله إلا ثلاثة المقداد بن الأسود وسلمان الفارسي وأبو ذر الغفاري»، ( روضة الكافي: 8/246)، وينسب رواية لجعفر بن محمد الصادق يقول فيها عن أمة محمد، r، بأن: « هذه الأمة أشباه الخنازير، هذه الأمة الملعونة»، (الكافي: 1/336). أما الخميني فقد وصف العرب في ( كشف الأسرار* /20): بـ « وحوش نجد». وفي رواية أخرى له في نفس الكتاب: « إن الناس كلهم أولاد زنا أو قال بغايا ما خلا شيعتنا»، ( الروضة 8/135). لذا فهم بالنسبة إليه في موضع آخر من ذات الكتاب: « كفار أنجاس بإجماع علماء الشيعة الإمامية، وإنـهم شر من اليهود والنصارى، وإن من علامات الناصبي تقديم غير علي عليه في الإمامة»، (الأنوار النعمانية 2/206-207)[8].

وينقل الخميني أيضا عن أبي إسحاق الأرجاني قوله: « قال أبو عبد الله: أتدري لم أمرتم بخلاف ما تقول العامة؟ فقلت: لا أدري. فقال: إن علياً لم يكن يدين لله بدين إلا خالف عليه الأمة إلى غيره إرادة لإبطال أمره، وكانوا يسألون أمير المؤمنين عن الشيء لا يعلمونه فإذا أفتاهم جعلوا له ضداً من عندهم ليلتبسوا على الناس»، ( التعادل والترجيح/82).

وفي رواية عن داود بن فرقد وردت في ( وسائل الشيعة 18/463)، و ( بحار الأنوار 27/231)، جاء فيها: « قلت لأبي عبد الله u: ما تقول في قتل الناصب؟ فقال: حلال الدم، ولكني أتقي عليك، فإن قدرت أن تقلب عليه حائطاً أو تغرقه في ماء لكيلا يشهد عليك فافعل». ويعلق الخميني عليها بقوله: « فإن استطعت أن تأخذ ماله فخذه، وابعث إلينا بالخمس».

وفي كتابه « كشف الأسرار، ص55» يقول الخميني: « من الواضح أن النبي لو كان قد بلَّغ بأمر الولاية طبقا لما أمره الله وبذل المساعي في هذا الأمر لما نشبت في البلدان الإسلامية كل تلك الخلافات والمشاحنات والمعارك»! وفي نفس الكتاب (ص 123)، ينقل عن المجلسي القول: « إننا لا نعبد إلهاً يقيم بناء شامخا للعبادة والعدالة والتدين، ثم يقوم بهدمه بنفسه، ويُجلِس يزيداً ومعاوية وعثمان وسواهم من العتاة في مواقع الإمارة على الناس، ولا يقوم بتقرير مصير الأمة بعد وفاة نبي».

وفي باب اللعن والسباب، الفريضة الثانية لدى الشيعة، يقول الخميني: « غيرنا ليسوا بإخواننا وان كانوا مسلمين. فلا شبهة في عدم احترامهم بل هو من ضروري المذهب كما قال المحققون، بل الناظر في الأخبار الكثيرة في الأبواب المتفرقة لا يرتاب في جواز هتكهم والوقيعة فيهم، بل الأئمة المعصومون، أكثروا في الطعن واللعن عليهم وذكر مساوئهم»، ( المكاسب المحرمة1/251). وأورد أبو الحسن المرندي في ( مجمع النورين، 208)، حديث علوي نقل من خط محمد بن الحسن الحر العاملي المجاور بالمشهد المقدس الرضوي، جاء فيه: « أن أمير المؤمنين كان يطوف بالكعبة فرأى رجلا متعلقا بأستار الكعبة وهو يصلي على محمد وآله ويسلم عليه ومر به ثانيا ولم يسلم عليه فقال يا أمير المؤمنين لمِ لمْ تسلم علي هذه المرة فقال: خفت أن أشغلك عن اللعن وهو أفضل من السلام ورد السلام ومن الصلوة على محمد وآل محمد». أما الخوئي في ( مصباح الفقاهة، 1/323) فقال: « ثبت في الروايات والأدعية والزيارات جواز لعن المخالفين، ووجوب البراءة منهم، وإكثار السب عليهم، واتهامهم، والوقيعة فيهم: أي غيبتهم، لأنهم من أهل البدع والريب. بل لا شبهة في كفرهم، لان إنكار الولاية والأئمة حتى الواحد منهم، والاعتقاد بخلافة غيرهم، وبالعقائد الخرافية، كالجبر ونحوه يوجب الكفر والزندقة، وتدل عليه الأخبار المتواترة الظاهرة في كفر منكر الولاية، وكفر المعتقد بالعقائد المذكورة، وما يشبهها من الضلالات. ويدل عليه أيضا قوله (ع) في الزيارة الجامعة: ومن جحدكم كافر».

وعن زواج المتعة نسب فتح الله الكاشاني لجعفر الصادق القول: « إن المتعة من ديني ودين آبائي، فالذي يعمل بها يعمل بديننا, والذي ينكرها ينكر ديننا بل إنه يدين بغير ديننا، وولد المتعة أفضل من ولد الزوجة الدائمة، ومنكر المتعة كافر مرتد»، (منهج الصادقين/356). وفي التفاصيل فإن زواج المتعة يعفي الشيعي من إتيان أية فضيلة تذكر، فضلا عن ارتكاب أعظم الموبقات كون التمتع يوفر له حصانة مضطردة، ويسبغ عليه جبال من الحسنات وعفوا وغفرانا من الذنوب، بل ويحيلها على أهل السنة يوم الحساب!!!!

مع هذه الأحكام؛ سيكون من البلاهة والجهل المدقع أن يأتي أحد ما ليقول بأن هذه النماذج من الروايات يجري الاستدلال بها لإدانة عقائد الشيعة في حين أنها مجرد سقطات هنا وهناك. وسيكون من الغبن الاعتقاد بأن هذه العقائد متناثرة في كتب الشيعة، وأنها تقع في سياق الاجتهادات أو الغلو الموجود في كل مذهب أو دين. فالمسألة تتعلق بنحو 300 ألف حديث موضوع. والحقيقة أن الحديث يجري عن « دين الإمامية» كما يسميه ابن بابويه القمي .. « دين لا لقاء فيه من قريب أو من بعيد … »، ومن « ضرورياته» عند المجلسي في « الاعتقادات – 90 و التوحيد 331»: « استحلال المتعة، وحجّ التّمتّع، والبراءة من أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية». أما عند الخميني، ولدى حديثه عن مناقب الأئمة الاثني عشر، فيذكر في كتابه ( الحكومة الإسلامية /52): « إن من ضرورات مذهبنا أن لأئمتنا مقاماً لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل .. وقد ورد عنهم (ع) أن لنا مع الله حالات لا يسعها ملك مقرب ولا نبي مرسل».

فالخلاف، إنْ صح التعبير أصلا، بين المسلمين والشيعة، واقع في: (1) أصول العقائد وفروعها، وفي (2)

منظومة التشريعات برمتها، وفي (3) منظومات القيم والأخلاق، وفي (4) الأهداف والغايات، وحتى في (5) الشعائر، وفي (6) قابلية العقل للأساطير والخرافات … بحيث يستحيل الاجتماع، ولا حتى عبر ما يسمى زورا بالتقارب أو « التقريب بين المذاهب»، وكأن الشيعة « الإمامية» مذهب من المذاهب التي يمكن التعبد بها. فما الذي يمكن التعبد به مع هكذا عقائد لا يمكن الالتقاء معها لا على إله ولا دين ولا رسول ولا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا صوم ولا جهاد ولا حقيقة توافق الفطرة أو يستسيغها العقل!!!؟

الحقيقة الأعجب في « دين الإمامية»، أن « الرافضة» اعتمدت، في مسيرتها التأصيلية له، منهجا تخريبيا لا نظير له في كافة الأديان الوضعية. والمسألة هنا تتعلق بالدرجة الأساس في صياغة الرواية الشيعية، عبر منهج التعويم للمسألة الواحدة، سواء تعلق الأمر بفتوى أو حديث أو حدث تاريخي أو صفة أو موقف أو نقل أو استشهاد أو إسناد … . فلو طلب مثلا أحد العامة من الشيعة من مرجع شيعي أن يخبره عن لون قلم أزرق فسيتلقى إجابة بأنه كذلك. لكن لو تلقى عشرة مراجع ذات السؤال فسوف يكون للقلم عشرة ألوان! ولأنه من المستحيل، بمثل هذا المنهج، الوصول إلى الحقيقة بالنسبة لعامة الشيعة، فسيكتفي أحدهم باختيار لون ما، والتعبد به بقية العمر، بقطع النظر عن صحة الاختيار من خطئه. هذا هو بالضبط ما يسمى بـ « مبدأ التقليد»، الذي يعتمده ملأ « الإمامية»، فـ: « على كل شيعي يبدأ الصلاة بسن البلوغ أن يختار شخصا، عالما فقيها في الدين، مرجعا ويقلده، أي يتبع رسالته ويكون ملزما باتباع فتواه».

وتبعا لذلك صار « دين الإمامية»، وأمثاله، من الفرق الضالة، يتسع (لـ) ويجمع (بين) المؤمن والكافر، والملحد والزنديق، والظالم والمظلوم، والمجرم والبريء، والكاذب والصادق، واللص والنزيه، والخائن والأمين، والعاهر والعفيف، والضال والمضل … دين يقدم « الإمامة» كما لو أنها رسالة سماوية، تساوي النبوة أو الرسالة أو تزيد عنهما!!! بل صار الشيعي يؤمن بالإمام وخوارقه أكثر مما يؤمن بالله خالقه، ويأخذ دينه من الإمام والفقيه والمجتهد وكل أفاك أثيم، كما يأخذه من الله وسنة الرسول … يكفر حيث ينبغي عليه أن يؤمن، ويؤمن حيث يجب الكفر والبراءة منه.

وقد يبدو الأمر، حتى للمتابع والمطلع على عقائد الشيعة، أقرب ما يكون إلى الهزل والسخافات، لكثرة التناقضات وما تحتويه من أساطير وخرافات صرفة، وخوارق وأكاذيب وما إلى ذلك. والحقيقة أن مثل هذا المنهج، في الرواية، لا يمكن أن يكون له من غاية إلا التحريف والتخريب والمسخ والتدمير للإسلام، وحتى لأطروحة آل البيت التي يتسترون بها لتحقيق غاياتهم. وبالتأكيد سيكون الأمر مريعا، حين يتجاوز هذا المنهج حدود الرواية، ليغدو الأساس الذي يقوم عليه نمط الحياة برمته، سواء في السياسية والاقتصاد والمال والتجارة، أو في الاجتماع والتحالفات والعلاقات، أو في الأخلاق والقيم، أو في التاريخ والحضارة والدين، بكل تفصيلاتها. وهذه النتيجة هي التعبير الأمثل عن ثقافة المجوس من الفرس ولا شيء آخر.

باختصار: من أين جاءت الرافضة بدينها؟

ابن سبأ و« السبئية»

ما فعله ابن سبأ في الإسلام هو عين ما فعله ابن ملته « بولس» في « النصرانية» حين دخل فيها، وشرع في تحريفها من الداخل، وهدمها ليأتي بدين جديد! فلنبدأ، إذن، بشخصية بولس كي نتعرف على الطريقة التي تَنصَّر فيها، وما أحدثه في « النصرانية» من تحريفات مريعة.

أولا: شخصية بولس

ولد بولس لأبوين يهوديين متشددين في السنة الرابعة للميلاد في مدينة طرسوس* في آسيا الصغرى أو ما كان يسمى بتركيا القديمة. ودرسه والده الناموس ( الشريعة). وبحسب المؤرخين النصارى فقد تَنصَّر فجأة، ودون أية مقدمات، بل تَنصَّر خلال مهمة يهودية أُرسل بموجبها من حاخامات اليهود في القدس إلى دمشق للتواصل مع حاخاماتها، واستعادة اليهود الذين تَنصَّروا وهربوا إليها!!! لكن في الطريق، وبحسب كتاب « أعمال الرسل»، أُبرق حول بولس وجنوده نور من السماء، فسقط على الأرض، وسمع صوت يسوع يدعوه للإيمان. وفي ( الأعمال 9 )، بقليل من التصرف، أن « الرجال الذين كانوا مع شاول ( بولس) وقفوا صامتين يسمعون الصوت ولم يروا شيئا. أما الصوت فقد أمره أن يدخل دمشق، حيث سيعرف ما يفعله. وظل هناك أعمى ثلاثة أيام». وفي ( الأعمال 26) أيضا: « من لمعان النور سقط شاول على الأرض هو وجميع من معه، وأمره الصوت» قائلا: « الآن أرسلك إلى الشعب لتفتح عيونهم ليرجعوا إلى الله»! وبعد ثلاثة أيام جاءه تلميذ اسمه حنانيا، وصلى عليه فشفاه، وتم تعميده ( تنصيره )، فخرج في الحال يبشر بدين المسيحية، ويطوف على معابد اليهود في دمشق!!!

بعيدا عن التخريفات والتناقضات والروايات المختلقة التي يأتي بها في ( أعمال الرسل)، دون أي شاهد عليها أو دليل من كتاب سماوي، أعلن بولس تَنصُّره، وتلقيه للوحي. يحدث هذا الَّنَصُّر بينما هو (1) من المفروض أنه في مهمة كهنوتية حظي بثقة الحاخامية لتنفيذها! و (2) في الوقت الذي اشتهر فيه بعدائه وعنفه الشديدين ضد « النصرانية» والنصارى الذين كان يعذبهم ويضطهدهم بقسوة! و (3) في الوقت الذي لم يشاهد فيه المسيح أو يقابله ولو لمرة واحدة في حياته، إلا حين تجلى له في الطريق بعد رفعه بحسب زعمه! وفي (4) الوقت الذي لم يكن فيه شاهدا على الأحداث، و (5) ليس حواريا. بل أن كل ما حظي به بولس، بعد تنصره وليس قبله، أنه قابل برنابا، أحد الحواريين الاثنى عشر للمسيح. ونشط في التبشير، لينتهى به المطاف إلى كتابة 14 سفرا من أصل 27 سفرا!

ومن أهم تحريفاته القول بأن: (1) المسيح ابن الله، وأن (2) الله هو مجموع أرواح البشر وأجسادهم، و (3) المسيحية دين عالمي وليس خاصاً ببني إسرائيل، وأن (4) عيسى صُلب تكفيراً لخطايا البشر ( عقيدة الفداء)، وأن (5) قيامة عيسى u من الأموات وأنه صعد وجلس عن يمين الله، وأنه (6) تلقى الرسالة من المسيح وهو ذاهب إلى دمشق، وأنه جاء (7) لينقض الناموس، ويعلن كل (8) من يتبع شريعة موسى u مرتدا، باعتبارها تعاليم شيطانية، مضلة وعجائزية بالية، وأنها خرافات دنسة ونجسة، وأنه (9) يستعلي على الله، و (10) بالعنصرية على غير قومه، و (11) ويحل ويحرم ما يشاء، وهو (12) أول من أوجد كلمة المسيح، و (13) وأول من أسس النظام الكهنوتي في الكنيسة بمراتبه الدينية، واستبدل الشيخ بالأسقف، وأول من (14) شجع على الرهبنة كما في النظام اليهودي[9] .. بل أنه لم يترك شاردة أو واردة في « النصرانية» إلا وقع عليها وأولها أو زعمها أو حرفها. وفي النهاية مـات مقتولا في روما في زمن الإمبراطور نيرون سنة 65 أو 66م . ورغم كل التحريف الذي أحدثه في « النصرانية» إلى الحد الذي اعتبره الكثيرون من المفكرين واللاهوتيين مؤسس « النصرانية» الوثنية الجديدة إلا أن الإمبراطور قسطنطين، صاحب مجمع نيقية، اعترف بدعوته، وتبني رسميا عقائده سنة 325م. بل أن دائرة المعارف الفرنسية تنسب إليه كلا من إنجيلي « مرقس» و « لوقا» وسفر « أعمال الرسل».

أما شخصيته، بعد التنصر، فقد اتسمت بالكذب والدفاع عنه: « فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ صِدْقُ اللهِ قَدِ ازْدَادَ بِكَذِبِي لِمَجْدِهِ فَلِمَاذَا أُدَانُ أَنَا بَعْدُ كَخَاطِئٍ؟»، ( رومية 3: 7) ، كما اتسمت شخصيته بتمجيد الذات والنفاق والتلون مع كل طائفة بما تهوى، حتى بدت الخطيئة له منهج حياة: « 19 فَإِنِّي إِذْ كُنْتُ حُرّاً مِنَ الْجَمِيعِ اسْتَعْبَدْتُ نَفْسِي لِلْجَمِيعِ لأَرْبَحَ الأَكْثَرِينَ. 20 فَصِرْتُ لِلْيَهُودِ كَيَهُودِيٍّ لأَرْبَحَ الْيَهُودَ وَلِلَّذِينَ تَحْتَ النَّامُوسِ كَأَنِّي تَحْتَ النَّامُوسِ لأَرْبَحَ الَّذِينَ تَحْتَ النَّامُوسِ 21 وَلِلَّذِينَ بِلاَ نَامُوسٍ كَأَنِّي بِلاَ نَامُوسٍ – مَعَ أَنِّي لَسْتُ بِلاَ نَامُوسٍ لِلَّهِ بَلْ تَحْتَ نَامُوسٍ لِلْمَسِيحِ – لأَرْبَحَ الَّذِينَ بِلاَ نَامُوسٍ. 22 صِرْتُ لِلضُّعَفَاءِ كَضَعِيفٍ لأَرْبَحَ الضُّعَفَاءَ. صِرْتُ لِلْكُلِّ كُلَّ شَيْءٍ لأُخَلِّصَ عَلَى كُلِّ حَالٍ قَوْماً. 23 وَهَذَا أَنَا أَفْعَلُهُ لأَجْلِ الإِنْجِيلِ لأَكُونَ شَرِيكاً فِيهِ»، ( كورنثوس الأولى 9: 19-23 ).

وفي الغلو بالسيد المسيح u، فقد نقل البنوة من « اليهودية» إلى « النصرانية»، حيث يقول: « 3 … فَاللَّهُ إِذْ أَرْسَلَ ابْنَهُ فِي شِبْهِ جَسَدِ الْخَطِيَّةِ وَلأَجْلِ الْخَطِيَّةِ دَانَ الْخَطِيَّةَ فِي الْجَسَدِ »، ( رومية 8/3). ويقول: « 32 اَلَّذِي لَمْ يُشْفِقْ عَلَى ابْنِهِ بَلْ بَذَلَهُ لأَجْلِنَا أَجْمَعِينَ كَيْفَ لاَ يَهَبُنَا أَيْضاً مَعَهُ كُلَّ شَيْءٍ؟ »، ( رومية 8/32). ويقول: « 4 وَلَكِنْ لَمَّا جَاءَ مِلْءُ الزَّمَانِ، أَرْسَلَ اللهُ ابْنَهُ مَوْلُوداً مِنِ امْرَأَةٍ، مَوْلُوداً تَحْتَ النَّامُوسِ، »، ويقول: « 1 اَللهُ، بَعْدَ مَا كَلَّمَ الآبَاءَ بِالأَنْبِيَاءِ قَدِيماً، بِأَنْوَاعٍ وَطُرُقٍ كَثِيرَةٍ، 2كَلَّمَنَا فِي هَذِهِ الأَيَّامِ الأَخِيرَةِ فِي ابْنِهِ – الَّذِي جَعَلَهُ وَارِثاً لِكُلِّ شَيْءٍ، الَّذِي بِهِ أَيْضاً عَمِلَ الْعَالَمِينَ.3الَّذِي، وَهُوَ بَهَاءُ مَجْدِهِ، وَرَسْمُ جَوْهَرِهِ، وَحَامِلٌ كُلَّ الأَشْيَاءِ بِكَلِمَةِ قُدْرَتِهِ، بَعْدَ مَا صَنَعَ بِنَفْسِهِ تَطْهِيراً لِخَطَايَانَا، جَلَسَ فِي يَمِينِ الْعَظَمَةِ فِي الأَعَالِي، 4صَائِراً أَعْظَمَ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ بِمِقْدَارِ مَا وَرِثَ اسْماً أَفْضَلَ مِنْهُمْ. »، ( عبرانيين 1/1-4). ويقول: « 15 اَلَّذِي هُوَ صُورَةُ اللهِ غَيْرِ الْمَنْظُورِ، بِكْرُ كُلِّ خَلِيقَةٍ. »، ( كولوسي 1/15). ويقول أيضا: « 6 الَّذِي إِذْ كَانَ فِي صُورَةِ اللهِ، لَمْ يَحْسِبْ خُلْسَةً أَنْ يَكُونَ مُعَادِلاً لِلَّهِ. 7لَكِنَّهُ أَخْلَى نَفْسَهُ، آخِذاً صُورَةَ عَبْدٍ، صَائِراً فِي شِبْهِ النَّاسِ. »، ( فيلبي 2/6-7). ويقول: « 16 وَبِالإِجْمَاعِ عَظِيمٌ هُوَ سِرُّ التَّقْوَى: اللهُ ظَهَرَ فِي الْجَسَدِ، تَبَرَّرَ فِي الرُّوحِ، تَرَاءَى لِمَلاَئِكَةٍ، كُرِزَ بِهِ بَيْنَ الأُمَمِ، أُومِنَ بِهِ فِي الْعَالَمِ، رُفِعَ فِي الْمَجْدِ. »، ( 1 تيموثاوس 3/16).

يخلص الشافعي في دراسته عن بولس ورسائله إلى ثلاث ميزات تميزت بها شخصيته، بالمقارنة مع من عاصره من الحواريين، أو من جاؤوا بعده من القديسين، وعلماء النصارى: (1) « كان نشيطا دائم الحركة لا يكل من كثرة الأسفار»، و (2) « ذكي، فطن، بارع الحيلة، ذو فكر، متصرف يدبر الأمور بذكاء»، و (3) « قوي التأثير على نفوس الناس وعلى أهوائهم، قادر على قلب دفة الحوار إلى ما يريد». لذا، والكلام للباحث، « استطاع بولس أن يكون محور الدعاة النصارى، واستطاع أيضا أن يفرض كل ما ارتآه على مريديه فيعتنقوه دينا ويتخذون قوله حجة دامغة»[10]. فهل أخفق ابن سبأ حيث نجح بولس؟

ثانيا: شخصية ابن سبأ

عبدالله ابن سبأ!!! حقيقة تاريخية بارزة، باعتراف علماء الرافضة ومشايخهم، وكتب الأولين منهم. ورغم إنكار البعض منهم حقيقة ابن سبأ إلا أن المرجع الشيعي ابن بابويه القمي، في حديثه عن الفرقة « السبئية»، انفرد عن سائر العلماء والمؤرخين، من أية جهة كانت، بالإشارة إلى هويته بالقول أنه: « عبد الله بن وهب الراسبي الهمداني»، (المقالات والفرق/20). ومع ذلك فهو شخصية غامضة من حيث الاسم والنسب، بما يكفي للتحفظ بشدة على تسمية القمي له، بل ورفضها من الأساس. إذ ما من مبرر يجعل من التسمية صحيحة لاسيما أن اسم « عبدالله» كان يطلق آنذاك على أي شخص نكرة يُنادى عليه في الشارع أو في السوق أو في المسجد أو في أي مكان يتعرض فيه للنداء، تماما كما كان يُنادى على أية امرأة بـ « أمة الله». ففي شمال أفريقيا مثلا ينادى على الرجل النكرة في الطريق باسم « سي محمد». والأرجح أن نكرة الاسم والنسبة معا، تَسببا بذيوع شهرته بين الناس بلقب « ابن السوداء»، نسبة لأمه الحبشية. وغني عن البيان ملاحظة أن النسبة للأم تعني جهلا في النسب، حتى لمن عاصروه! وهذا يعد نقيصة كبرى في عرف العرب، بالإضافة إلى أن اللقب بحد ذاته يعبر عن نسبة مناطقية عامة، وغير محددة. أما لماذا تعمد الغموض؟ فلأنه بحاجة لِئن يخفي أمرا ما، لم يكن يرغب في كشفه بداية، كي لا يتيسر لأحد تتبعه أصلا وفصلا بحيث يمكن التعرف على حقيقته، وعلى أهدافه، وغاياته. ولا ريب أن الأسوأ في شخصية ابن سبأ، أن الغموض سينسحب على المستقبل، وليس على حاضره فقط، بحيث يبدو حال الباحثين عنه، كما لو أنهم يواجهون منظومة محكمة من الطلاسم، التي تستعص على الحل.

الفرق بين شخصية شاؤول بن كيساي، الملقب بـ « بولس الرسول»، وابن سبأ أن هذا الأخير استثمر عميقا في شخصية بولس، وتجاوز عن الأخطاء التي وقع فيها، عبر التشدد في مسألة الغموض. لكن المنهج المتبع بين الشخصيتين كان واحدا تقريبا، بل أن ديناميات الفعل والتحريف لكليهما تكاد تكون متماثلة موضوعيا ومنهجيا. ففي حين جاء بولس من القدس إلى الشام، نجد ابن سبا أيضا ارتحل من اليمن إلى مكة، بتحريض من اليهود والفرس المجوس، ومسترشدا بسابقة بولس وآليات عمله. فشرع في التنقل في الحواضر الإسلامية آنذاك، ما بين البصرة والكوفة والشام ومصر. فهو، في هذا الحراك، يماثل بولس في نشاطه وبروزه المفاجئ، وتنقلاته بين مدن الحدث، ووصوله إلى علية القوم، وتبوئه مكانة بين قطاع عريض من العامة. كما أنه ناظر بولس في ذكائه وفطنته، في ضوء ظهوره المفاجئ، وفي تواجده في اللحظة المناسبة للفتنة، وفي بلاغته العربية، وسرعة ردوده، وعلاقاته الواسعة، وقدرته على الحشد، وفي أطروحاته وشبهاته، التي لاقت رواجا، وحتى تعاطفا لدى البعض، بما ينبئ عن شخصية عالم ضليع في الأديان. فهو يعرف « اليهودية» و« النصرانية» والإسلام. وهذا يؤشر على أنه ليس من العامة ولا الدهماء. ولعله من شبه المستحيل القول بأنه ولج الفتنة، وساهم في إشعال نارها، بوحي ذاتي أو لمصلحة فردية، بقدر ما يبدو أن هناك طائفة تقف خلفه، وتقدم له ما يحتاج من المشورة والنصح والدعم[11].

ومن الجدير في الاعتبار أن اللحظة التي أعلن فيها ابن سبأ إسلامه هي ذات اللحظة التي جاهر فيها بعدائه لعثمان، وذات اللحظة التي اندرج فيها في فتنة التحريض على قتله! وذات اللحظة التي والى فيها علي بن أبي طالب، وذات اللحظة التي ردد فيها بحقه أطروحات « اليهودية» و« النصرانية» في تحريفاتهما العقدية، خاصة في « الولاية»، كالقول بأنه: « كان لكل نبي وصي، وعلي وصي محمد، فمن أظلم ممن لم يجز وصية رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ووثب على وصيه»، أو في « الرجعة» كقوله: « عجبت ممن يزعم أن عيسى يرجع ويكذب بأن محمد يرجع وقد قال الله عز وجل: ﴿ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآَنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ ﴾، (القصص: 85) »!!!

وتذكر المصادر الشيعية، كابن أبي الحديد، أن عبد الله بن سبأ قام إلى علي وهو يخطب فقال له: « أنت أنت، وجعل يكررها، فقال له – علي- ويلك من أنا، فقال: أنت الله، فأمر بأخذه وأخذ قوم كانوا معه على رأيه»، شرح نـهج البلاغة (5/5). وقال نعمة الله الجزائري: « قال عبد الله بن سبأ لعلي u: أنت الإله حقاً، فنفاه علي u إلى المدائن، وقيل أنه كان يهودياً فأسلم، وكان في اليهودية يقول في يوشع بن نون وفي موسى مثل ما قال في علي»، ( الأنوار النعمانية – 2/234). فكان ابن سبأ أول من نادى بـ « الإمامة» لعلي، وأول من ادعى نبوته ثم ألوهيته، وأول من علم أتباعه اللعن وسب أبي بكر وعمر، وأشد من حرض على عثمان رضي الله عنه، وأول من قال بخلود الأئمة. فلما قتل الخوارج الخليفة علي بن أبي طالب، وتلقى ابن سبأ الخبر وهو في مصر، رد بالقول: « كذبت عدو الله لو جئتنا والله بدماغه لو جئتنا بدماغه في صرة وأقمت على قتله سبعين عدلاً لعلمنا أنه لم يمت ولم يقتل، ولا يموت حتى يملك الأرض» [12]، ( النوبختي: فرق الشيعة/23).

لما نزل عند لص البصرة، حكيم بن جبلة، وقبل مقتله رضي الله عنه، بعث الخليفة عثمان إلى عامله، عبدالله بن عامر، محذرا منه. فأرسل بن عامر، الذي أحس بغموض نسبه، إلى ابن سبأ يسأله: « من أنت؟»!!! ولم يسأله مثلا: « ماذا تريد؟» أو « ما هي غايتك؟» وفي مثل سؤال بن عامر له، من المفترض أن تكون الإجابة بأنني فلان ابن فلان، لكنه اكتفى بالقول: « رجل من أهل الكتاب رغب في الإسلام ورغب في جوارك»!!! من الواضح أنها إجابة تحرص وتصر على الغموض، وتتعمد طمس الهوية الشخصية، دون أن تخلو طياتها من جهد كامن في استمالة بن عامر لصفه. ولا شك أنه غموض يحول دون تتبع نسبه أو انتمائه أو عمله أو إقامته أو حالته الاجتماعية. لكنه، في المحصلة، لم تتحقق مراميه، ولم يجد في البصرة من يستمع لدعواه إلا حين ذهب إلى مصر، التي كانت، في ذلك الوقت، أخصب مراتع الفرقة « السبئية»، ومنطلق الفتنة إلى الحواضر الإسلامية آنذاك.

ثالثا: بعض الملاحظات

بالتأكيد لم يكن ظهور ابن سبأ المفاجئ قدرا وسط توغل فتنة «الخوارج»، حتى عجز أكثر الصحابة عن ردع غلوائها بحق الخليفة عثمان، واعتزال البعض الآخر، وإصرار الخليفة على رفض الاقتتال، إلى أن دفع حياته ثمنا لها، ومن بعده علي بن أبي طالب وابنه الحسين. كان ابن سبأ كالوزغ ينفخ في كير الفتنة في كل اتجاه، بدءً من التحريض على قتل عثمان، مرورا بالترويج لأطروحاته في « الولاية» و « الرجعة»، وانتهاء بتأليه علي. ولعله من الطريف أن علماء الشيعة ومؤرخيهم الذين أوردوا روايات علي بن أبي طالب وأبنائه، في الإنكار على ابن سبأ، واستتابته ولعنه، وتهديده بالحرق، ونفيه، هم أنفسهم الذين قالوا بأن ابن سبأ هو أول من نادى بعقيدة « الإمامية» و« الرجعة» وألوهية علي!!! وأنه بعد مقتل علي جاهر بعقائده وصارت له طائفة تشعبت عنها الغالبية الساحقة من فرق الشيعة والرفض.

من الطريف ملاحظة أن بولس يقول في ( أعمال الرسل) أنه تم إرساله إلى دمشق من قبل حاخامية القدس!!!!! ومع أن روايته عن تنصره تعرضت للطعن والتشكيك، إلى حد اتهامه باختلاقها، إلا أن إيراده لهذه الجزئية، تؤكد أنه لم يتجه نحو دمشق بوازع من نفسه. فهو يتحدث عن مهمة، أوكلت إليه من قبل المؤسسة الدينية « اليهودية». والأنكى من ذلك أن بيت المقدس، في وقته، كانت تحت الحكم الروماني، حيث لا صلاحية ولا سلطان لليهود، كي يتصرفوا بمعزل عن السلطة القائمة. وهو ما لاحظه الشافعي في دراسته عن « بولس وأثره في النصرانية»[13]. كما أنه ما من ثقل عقدي لليهود في الشام في ذلك الوقت! فلماذا ذهب إذن؟ لا شك أن السؤال يُطرح في سياق تنصره المفاجئ. فإنْ كان بولس في مهمة؛ فهل جاء ابن سبأ منفردا، بلا أية مهمة!؟ وفي المحصلة؛ هل ثمة فرق فيما أنجزه الشخصان بحق « النصرانية» والإسلام؟

مشكلة بولس، بموجب رسائله و ( أعمال الرسل)، أنه لم يكن فعلا يهوديا على شريعة موسى كما نزلت عليه، ولا صار مسيحيا كما كانت قبل تحريفه إياها! وكذلك الأمر حال ابن سبأ. فلا هو بيهودي يعرف ولا هو بمسلم. وكل ما فعله هو نقل التحريفات « اليهودية» و« النصرانية» ليؤسس بها دين « الإمامية»، كما أسس عزرا بن سرايا، من قبل، التوراة والتلمود في بابل، بتشجيع من قورش الفارسي، كما سنرى لاحقا. ومثل هذه الأفعال ليست سوى إعلان حرب على الله ورسله وأنبيائه والمؤمنين. بل أن حال اليهود والنصارى والرافضة، صار كحال أبي جهل، الذي جاءت دعوته، برفض الحق، في آيات قرآنية تتلى إلى قيام الساعة: ﴿ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَهَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾، ( الأنفال: 32). إذ لا فرق في الشكل والمضمون، بين هذه الآية وما يقوله الجزائري من: « إن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي نبينا»، أو المجلسي: « إننا لا نعبد إلهاً يقيم بناء شامخا للعبادة والعدالة والتدين، ثم يقوم بهدمه بنفسه».

من جهته؛ يعقد ابن عبد ربه في ( العقد الفريد 2/250)، مقارنة بليغة بين « اليهودية» و« الإمامية» حين يقول: « إنهم يهود هذه الأمة، يبغضون الإسلام كما يبغض اليهود النصرانية، ولم يدخلوا في الإسلام رغبة ولا رهبة من الله ولكن مقتاً لأهل الإسلام وبغياً عليهم، وقد حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار، ونفاهم إلى البلدان، منهم عبد الله بن سبأ، … وأبو الكروس، وذلك أن محنة الرافضة محنة اليهود. قالت اليهود: لا يكون الملك إلا في آل داود، وقالت الرافضة: لا يكون الملك إلا في آل علي بن أبي طالب، وقالت اليهود: لا يكون جهاد في سبيل الله حتى يخرج المسيح المنتظر، وينادي مناد من السماء، وقالت الرافضة: لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المهدي وينزل سبب من السماء. واليهود يؤخرون صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم، وكذلك الرافضة، واليهود لا ترى الطلاق الثلاث شيئاً، وكذا الرافضة، واليهود لا ترى على النساء عدة، وكذلك الرافضة، واليهود تستحل دم كل مسلم، وكذلك الرافضة، واليهود حرفوا التوراة، وكذلك الرافضة حرفت القرآن، واليهود تبغض جبريل عليه السلام وتقول: هو عدونا من الملائكة، وكذلك الرافضة تقول: غلط جبريل في الوحي إلى محمد بترك علي بن أبي طالب، واليهود لا تأكل لحم الجزور، وكذلك الرافضة». وفي السياق يستحضر علي الكاش مقولة الخميني في ( الحكومة الإسلامية / 135)، حين قال: « إذا عزمنا على إقامة حكم إسلامي سنحصل على عصا موسى، وسيف علي بن أبي طالب»! ولا نظن أنه ثمة مبالغة في القول بأن: « الاقتباس العقائدي الإمامي من اليهودية لم يقتصر رغم تأثيرها الأقوى من غيرها في العقيدة فهناك اقتباسات من النصرانية والبوذية والمجوسية، حتى يمكن القول إن الأمامية هي البوتقة التي جمعت معظم الديانات»[14]. ويبقى السؤال: هل انتهى دور اليهود بنهاية ابن سبأ!؟ سنرى.

المصدر|المراقب