<< الأكاديمية اللبنانية هلا أمون: الدستور وضع الخميني فوق كل السلطات.. وجعله غير خاضع للمساءلة

<< الباحثة: صياغة دستور جديد للبلاد بعد الثورة كانت هي الملجأ الذي مكن الخميني من «شخصنة السلطة»

<< «الوليّ الفقيه» يتمتع بسلطة مطلقة باعتباره المُفّوض من السماء والمزوّد بسلطات إلهيّة.. والمبتدأ والخبر!

<< القوات والمسلحة و«الحرس الثوري» يتحملان وفق الدستور مسؤولية بسط حاكمية «القانون الإلهي» عبر العالم

<< النظام الإيراني دأب على اعتبار نفسه كذباً وادعاءً «حامي المستضعفين في الأرض» ضد قوى «الاستكبار العالمي»

<< المشرّع قدّم قرارات النظام ومشاريعه وطموحاته للناس على أنها «تكليفات شرعية من الإمام المعصوم»

تقرير يكتبه: غازي أحمد

في دراسة ضافية بعنوان «قراءة في الدستور الإيراني»، وضعت الأكاديمية اللبنانية الدكتورة هلا رشيد أمون النقاط على الحروف فيما يخص دستور «دولة الملالي» الحاكمة في إيران منذ اندلاع ثورة 1979 حتى الآن، مؤكدة أن هذا الدستور حافل بالأكاذيب والمزاعم، ويكرس سلطة «آيات الله» المزعومين، كسلطة مطلقة، على كل أوجه الحياة في البلاد.

وتكشف د.«أمون» في الدراسة التي نشرتها صحيفة «الشرق الأوسط» الصادرة في لندن، على 3 حلقات مطلع العام الماضي، كيف كان "الخميني»، قائد الثورة، واعياً منذ اللحظة الأولى بأهمية البُعد المؤسسي والدستوري في استمرار الثورة على الصورة التي كان قد رسمها وقررها، ولذلك فقد سعى الخميني بعد هدم النظام القديم، إلى تقنين وتكريس منصب القائد أو الوليّ الفقيه أو نائب المهدي أو المرشد الأعلى، في الدستور، وفي قمة الهرم السياسي للنظام. وكذلك قام الخميني بخلق واستحداث مؤسسات موازية للمؤسسات القديمة في النظام، كان الغرض منها هو إضعاف نظام الشاه المتهاوي، وتقوية النظام السياسي الناهض، والتقليل من فرص الهجوم عليه، وضمان ولاء قطاعات واسعة من شرائح الشعب الإيراني، عن طريق ربط مصالحها بالنظام الجديد، بشكل يقطع الطريق على أي تيار سياسي، لأن يفكر أو يسعى مستقبلا، للانقلاب عليه".

الديكتاتور بديلا لـ«الطاغوت»

توضح الباحثة كيف كانت "صياغة دستور جديد للبلاد، هي الملجأ الذي أمكن للخميني من خلاله، شخصنة السلطة والقبض على كل مفاصلها، وضبط كل من الحكومة والمجتمع بضوابط الأيديولوجيا الجديدة، وتأصيل الحكومة الإسلامية، وفرض هُوية ومذهبية جديدة، رأى الثوار أن النظام السابق (الطاغوت) قد حاربها وطمسها وغيّبها. ولذلك، كانت أول خطوة قامت بها الحكومة الانتقالية بزعامة مهدي بازركان في أغسطس 1979، هي الدعوة إلى انتخاب مجلس الأوصياء (مجلس الخبراء) من أجل صيانة دستورٍ جديد، ما مهد لقيام دولة الفقيه المستقلة".

وبتدشين دستور الدولة الجديدة، تحولت نظرية «ولاية الفقيه» التي طوّرها الخميني، بعد الثورة، من قضية تتعلق بقيادة «جمهور المؤمنين» خلال سنوات الغيبة أو المنفى، دون تخصيص أي دور سياسي يتولاه الفقهاء بالنيابة أو بالوكالة عن الإمام الغائب، إلى مسألة تتعلق بالقيادة السياسية لمجتمع سياسي منظم، وتنص على «مركزية الولي الفقيه في نظام الحكم الإيراني»، وعلى تفرّده بالمرجعية الدينية لكل شيعة العالم، بغض النظر عن الحدود الجغرافية والفروقات الإثنية «العرقية» بين هؤلاء الشيعة.

وتشير الباحثة إلى أنه "بعد تكوين مجلس الخبراء من كل القوى الوطنية الإيرانية آنذاك، وجّه الخميني خطابا إلى المجلس، كلفه فيه بالعمل على صياغة دستور يتوافق بنسبة 100% مع الإسلام، وأن يتم تقنين مبدأ "ولاية الفقيه العامة"، وتوسيع دور العلماء والفقهاء في الحكم وممارسة الشؤون السياسية. وهذا ما سوف يخلق أكثر من أزمة سياسية وصراع داخلي بين مكوّنات النظام، حول طبيعة العلاقة بين الفقيه والسلطة، والفقيه والجماهير، إلى آخره".

وتسجل الأكاديمية اللبنانية عددا من الملاحظات حول هذا الدستور، منها سعى النظام الجديد إلى تحويل شرعية الثورة وشرعية الكاريزما القيادية التي كان يتمتع بها الخميني، إلى شرعية مقنّنة في الدستور أولا، ثم في المؤسسات التابعة له ثانيا. ولذلك تم التأكيد في عدد من مواد الدستور على الدور القيادي لـ«الخميني» في الثورة الإسلامية، واحتل هذا «القائد» موقعا يتجاوز من حيث الأهمية وسعة الصلاحيات والسلطات، باقي مراكز صنع القرار في البلاد، ولا سيما بعد أن صار منصب المرشد الأعلى للثورة مقنّنًا في الدستور الإيراني الجديد الذي وضع الخميني فوق السلطات الثلاث المعروفة «التنفيذية والتشريعية والقضائية» وجعله غير خاضعٍ للمحاسبة والمساءلة المباشرتين من قِبل أفراد الشعب، ولا من ممثليه في البرلمان، بل من خلال «مجلس الخبراء» فقط.

وبات «القائد الفقيه» يتمتع بولاية عامة وسلطة مطلقة على شؤون البلاد والعباد، باعتباره ممثل «الإمام الغائب»، والوصي على الأتباع القاصرين في غيبة «المهدي المنتظر»، والمفّوض من السماء، والمزوّد بسلطاتٍ إلهيّة، والآمر الناهي، والمبتدأ والخبر!

وهكذا، وضع المشرع الإيراني سلطات مطلقة للولي الفقيه، في الدستور، وجعل مؤسسات دستورية كثيرة تحت سلطته. كما قام بإنتاج مجموعةٍ من المؤسسات التي تقع جميعها تحت السلطة المباشرة للقائد، ومنها: مجلس صيانة الدستور، الذي يقوم بالإشراف على انتخابات مجلس خبراء القيادة ورئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشورى الإسلامي، وعلى الاستفتاء العام. كما تم إنشاء مجلس جديد سمي «مجلس تشخيص مصلحة النظام» لكي يقوم بتحديد ماهية مصلحة النظام، والفصل بين سلطات الدولة، والذي يشكَّل بأمر من القائد الذي يعيّن كل الأعضاء الدائمين والمؤقتين فيه. ومجلس الأمن القومي الأعلى الذي تُعد قراراته المتعلقة بالسياسة العامة، مجرد «توصيات» تحتاج إلى موافقة المرشد الأعلى، حتى يتمّ تنفيذها.

ولم يستطع المشرع الإيراني آنذاك التخلص من المؤسسات التقليدية التي كانت فاعلة ومتحكّمة في عهد الشاه السابق، لذا قام الملالي بإنتاج مؤسسات رديفة لها، مثل رئاسة الجمهورية يقابلها ولاية الفقيه، مجلس الشورى الإسلامي «البرلمان» يقابله مجلس صيانة الدستور، والجيش النظامي تقابله قوات «الحرس الثوري والباسيج»، والمحاكم المدنية العادية يقابلها المحاكم الشرعية والمحاكم الثورية، والمدارس والجامعات التقليدية يقابلها التعليم الديني التقليدي في الحوزات، وجهاز الإذاعة والتلفزيون يقابله خُطب الجمعة التعبوية في المساجد. وجميع هذه المؤسسات كانت أداةً مناسبةً لتحقيق أعلى درجات الانضباط الجماهيري وراء الولي الفقيه والدولة، ولتكريس «التوأمة» بين المؤسسة الدينية والنظام السياسي الحاكم.

«تسييس الدين.. وتديين السياسة»

تؤكد د.أمون "أن التأكيدات المتتالية في الدستور الإيراني الحالي على عقائدية الثورة وإسلامية النظام، لا هدف من ورائها سوى تكريس سلطة رجال الدين في كل مناحي الحياة، ليصبحوا الجهة الوحيدة التي تمنح المشروعية لأي فعلٍ أو تحجبها عنه، وكذلك لربط حياة الناس ومصالحهم، برؤيتهم الدينية وفتاواهم وتفسيراتهم واجتهاداتهم الفقهية. ولا يتمّ ذلك إلا عن طريق تسييس الدين، وتديين السياسة، وإقحام البُعد اللاهوتي والغيبي والأسطوري، في الميدان السياسي والمالي والاقتصادي والعسكري، وإسباغ مشروعية إلهية على قرارات النظام ومشاريعه وطموحاته، التي تُقدّم للناس على أنها تكليفات" شرعية من الإمام المعصوم. وبعبارة أخرى، إن هذا الإغفال المقصود للفروق الجوهرية بين الميدانين (الأرضي والسماوي، الواقعي والأسطوري، المعقول واللامعقول، السياسة والعقيدة الإيمانية..) ليس سوى وسيلة لتثبيت أركان الدولة الثيوقراطية، ولتفرّد الفقهاء (وليس الله) بالحاكمية والتشريع والتحليل والتحريم والسلطة والنفوذ ولزوم التسليم لأمرهم، ولتبرير أي ممارسات قمعية أو إلغائية ضد مَن يتمّ تصنيفهم بـ«الخونة والعملاء والمتآمرين»، ولإقفال الباب نهائيًا أمام حدوث أية تغييرات محتملة في المستقبل، وسد الطريق على أي معارضة للحكام شبه المعصومين.

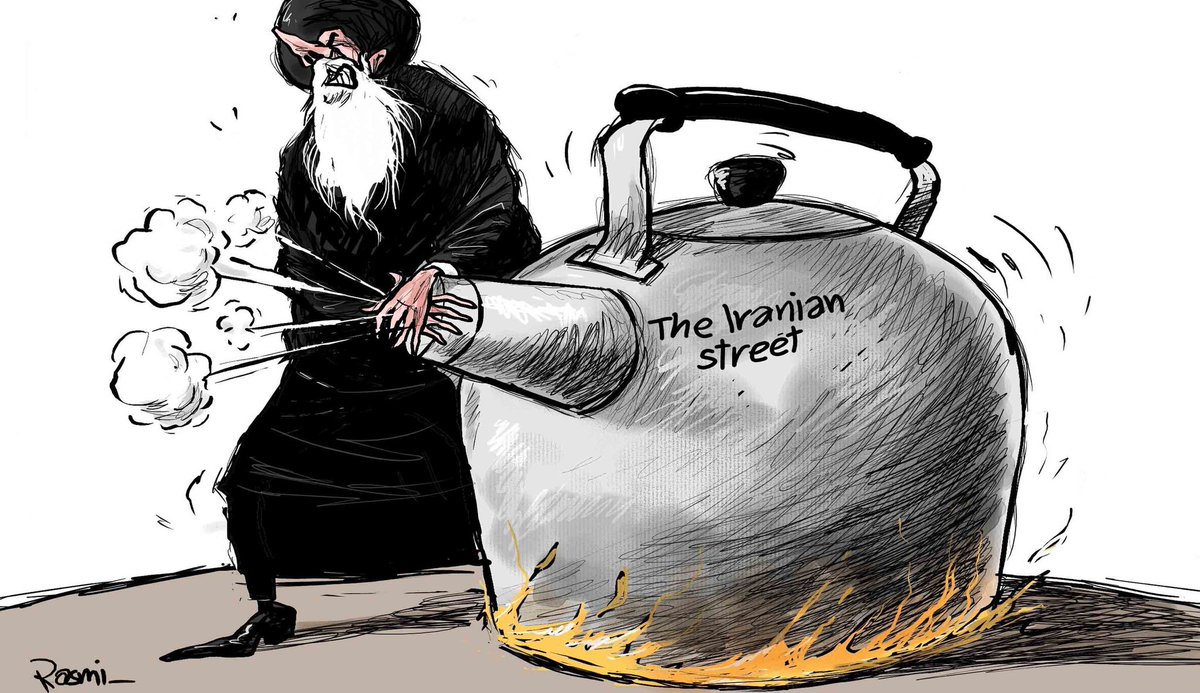

وتلاحظ الباحثة أن الطريقة التي تعاملت بها السلطة الدينية - الأمنية مع «الثورة الخضراء» التي اندلعت تظاهرات واحتجاجات شعبية في إيران عام 2009، ضد النظام، هي الدليل الساطع أولا، على كيفية توظيف «العنف الشرعي» الذي تجابه به سلطةُ «الإمامة» غير المقيّدة وغير المشروطة، أي التهديد بتغيير موازين القوى التي أرستها بقوة الدين والمقدس والعصمة والإمامة والإيمان والتقليد والاتّباع، وثانيا على أن الجمهوريات الناشئة في العالم الثالث، ما هي إلا تطبيقات وتعبيرات شوهاء عن قيم الحداثة ومفاهيم الحرية والديمقراطية، وثالثًا، أن هذا النظام اللاهوتي يستحيل أن يقدم نموذجًا ناجحًا يمكن تصديره إلى الخارج.

كما سعى المشرّع الإيراني، حسب الباحثة، إلى الاهتمام بالقوات المسلحة، بحيث تبقى قوات «الحرس الثوري» التي تأسست في الأيام الأولى من قيام النظام الجديد، راسخة من أجل أداء دورها في «حراسة الثورة ومكاسبها».

وحدد الدستور الطبيعة العقائدية لتكوين الجيش الإيراني ومهام «الحرس الثوري»، مؤكدا أن "القوات المسلحة لا تلتزم بمسؤولية الحماية وحراسة الحدود فحسب، بل تحمل أيضا أعباء رسالتها التي حددها المشرع وهي بسط حاكمية القانون الإلهي في العالم".

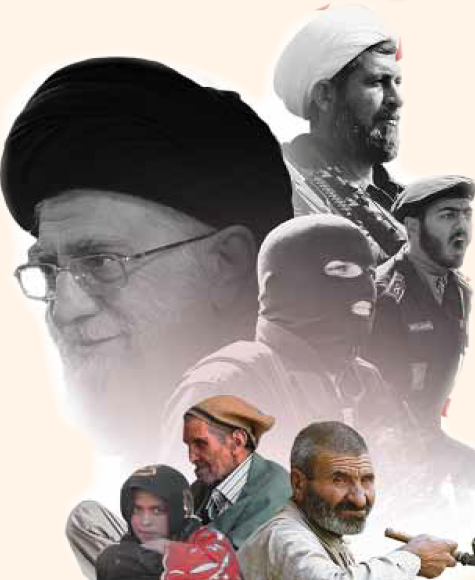

وحسب نصوص الدستور، تُعتبر المؤسسات الثورية مثل «الحرس الثوري والباسيج وأنصار حزب الله»، أعمدة النظام وذراعه «القمعية» لتنفيذ المهام التي تتطلب درجةً عالية من الالتزام الأيديولوجي، في داخل إيران وخارجها. وقد تورّط الحرس الثوري، الذراع العسكرية للمرشد الأعلى وأداته في تنفيذ السياسة الخارجية المرتبطة بالأمن القومي للجمهورية، وخصوصا «فيلق القدس» الذي يرأسه الجنرال الدموي المتعصب قاسم سليماني، وبذريعة مناصرة المستضعفين أو تحطيم عروش الطواغيت أو تحرير الأراضي المحتلة في عدة معارك دموية خارج الحدود الإيرانية، في العراق ولبنان وسوريا واليمن والبوسنة والهرسك. وانتقل حق التجنيد الإلزامي من الجيش النظامي إلى «الحرس الثوري» الذي يمتلك قوات بحرية وبرية وجوّية خاصة به، وترسانة عسكرية مؤلّفة من الصواريخ والدبابات والطائرات المقاتلة والغواصات، وميزانيةً ماليةً ضخمة، وعددا من المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية التي وسّعت قاعدة المستفيدين منه والمتعاونين معه.

وفي هذا الصدد، تنص المادة (150) من الدستور الإيراني على أن "تبقى قوات حرس الثورة الإسلامية التي تأسست في الأيام الأولى لانتصار هذه الثورة، راسخةً ثابتةً من أجل أداء دورها في حراسة الثورة ومكاسبها".

من جهة أخرى، فقد قام الدستور الإيراني في مقدمته، بتحديد الطبيعة العقائدية لتكوين الجيش الإيراني ومهام الحرس الثوري، معتبرا أنه "في مجال بناء وتجهيز القوات المسلّحة للبلاد، يتركّز الاهتمام على جعل الإيمان والعقيدة أساسًا لذلك، ولا تلتزم القوات المسلّحة بمسؤولية الحماية وحراسة الحدود فحسب، بل تحمل أيضًا أعباء رسالتها الإلهية، وهي الجهاد في سبيل الله".

مزاعم «حماية المستضعفين"

من جهة أخرى، دأب النظام الإيراني على اعتبار نفسه كذباً وادعاءً «حامي المستضعفين في الأرض» ضد قوى «الاستكبار العالمي» التي يُقصد بها الولايات المتحدة وإسرائيل. وكان من أبرز مبادئ الثورة الإسلامية، على مستوى السياسة الخارجية، نُصرة الشعوب المستضعفة والمغلوبة على أمرها، وكانت النتيجة المنطقية والعملية لهذا المبدأ، ما عُرف بمبدأ «تصدير الثورة». فقد كان لدى الخميني، إحساس غريب بأنه السلطان الأوحد، والزعيم الأول، وروح الله، والسيد المصلح، والمفوّض من الإمام الغائب، والمنقذ الذي يملك صفات المعصوم، والولي المعيّن من الله لتجديد الإسلام وإحياء الشريعة ومناصرة المستضعفين في العالم، والذي يجب أن يخضع لحاكميته مسلمو العالم.

ولذلك شعر الخميني بواجبه المتخيل في قيادة الشعوب الإسلامية في الشرق والغرب، على اعتبار أن ثورته في إيران، لم تكن محلية، بل هي تتخطى الحدود الإيرانية، بحيث يجب أن تصل إلى كل بقاع الأرض. وطالما أن دولة الإمام المعصوم عالمية واحدةً لا تعدّد فيها، فكذلك يجب أن تكون دولة نائبه، ومن هنا ضرورة أن تتحد الأمة الإسلامية كلها، تحت مظلّة الجمهورية الإيرانية، وبقيادة المرشد الأعلى لثورتها. وإذا عرفنا أن الخميني كاد أن يدّعي العصمة" صراحةً، إضافة إلى كل تلك الصفات المتوّهمة والمنتحلة، وجب علينا أن نفهم أنه رفع مرتبته بالفعل، فوق مرتبة الأنبياء.

وجاء في مقدمة الدستور "لقد أتمّ مجلس الخبراء المؤلّف من ممثلي الشعب، تدوين هذا الدستور في مستهلّ القرن الخامس عشر لهجرة الرسول الأكرم، على أمل أن يكون هذا القرن قرن تحقّق الحكومة العالمية للمستضعفين، وهزيمة المستكبرين كافة. ويشير المشرّع إلى أن الغرض من إقامة الحكومة الإسلامية، هو إعداد الظروف اللازمة لكي تتحقق حكومة المستضعفين في الأرض".

فيما نصت المادة الثالثة فتنصّ على أن تنظيم السياسة الخارجية للبلاد، يقوم على أساس المعايير الإسلامية والالتزامات الأخوية تجاه جميع المسلمين، والحماية الكاملة لمستضعفي الأرض. وتشير المادة (154) إلى أن جمهورية إيران الإسلامية تعتبر "سعادة الإنسان في المجتمع البشري كله، قضيةً مقدسة لها، وتعتبر الاستقلال والحرية وإقامة حكومة الحق والعدل، حقا لجميع الناس في أرجاء العالم كافة، وعليه فإن جمهورية إيران الإسلامية تقوم بدعم النضال المشروع للمستضعفين ضد المستكبرين في أي نقطةٍ من العالم. وفي الوقت نفسه، لا تتدخل في الشؤون الداخلية للشعوب الأخرى".

غير أن الواقع المُعاش في المنطقة العربية حاليا، وفي منطقة الشرق الأوسط برمتها، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الحاصل هو عكس ذلك تماما، حيث تؤكد الباحثة أن "الواقع السياسي المأزوم في العالم العربي، يشهد أولا، بأن إيران الثورة الخمينية التي تمتلك ثروات نفطية وغازية هائلة، لم تعجز فقط عن تحقيق السعادة والعدل والرفاهية والمساواة لشعبها، وعن المساهمة في بناء وتمتين وحدة الأمة الإسلامية، بل على العكس، أصبحت بسبب أطماعها أداةً أساسية من أدوات هدم وتحطيم وتفتيت هذه الأمة".

وتلفت الباحثة إلى أن مبدأ «نصرة المستضعفين» كان مجرد ذريعة لتدخل طهران العسكري والعقائدي السافر في شؤون الكثير من الدول المجاورة لها، التي باتت مقتنعة بأن النظام الإيراني هو نظام توسّعي ومعتدٍ ويشكل خطرًا وتهديدًا لأمنها. وتشدد د.«أمون» على أن مبدأ «تصدير الثورة» إلى كل بقاع الأرض، ليس أكثر من رخصة سياسية ألبسها المشرّع الإيراني ثوبًا دينيا وإنسانيا ودستوريا، تسمح للنظام بالعمل على هزّ استقرار بعض الدول المناوئة له، وإسقاط أنظمتها، عبر التحريض المذهبي وإشعال نار العصبيات والفتن الطائفية بين مكوّنات الشعب الواحد. ولذلك يمكن القول، إنّ السياسات المتبعة من قبل النظام الإيراني، باتت تؤهلّه في نظر كثيرين، للانضمام إلى نادي المستكبرين الذين يدّعي محاربتهم!".

كما وردت في مقدمة الدستور أكاذيب أخرى، مها أن "الدستور يضمن زوال كل نوع من أنواع الديكتاتورية الفكرية والاجتماعية والاحتكار الاقتصادي، ويسعى للخلاص من النظام الاستبدادي. وتؤكد المادة الثانية أن "الحكومة الإسلامية تسعى إلى محو الظلم والقهر مطلقًا، ورفض الخضوع لهما"، وإلى "محو أي مظهرٍ من مظاهر الاستبداد واحتكار السلطة، وضمان الحريات السياسية والاجتماعية والحقوق الشاملة للجميع، ومساواتهم أمام القانون".

وحقيقة الأمر أن إدانة الدستور للقمع والظلم، تصبح مسألة غير ذات قيمة أو مصداقية، إذا عرفنا حجم الانتهاكات التي يعاني منها المواطن الإيراني، وخصوصا النساء، حيث تعمد قوات «الباسيج» إلى قمع كل من تسول له نفسه معارضة حكم الملالي، فضلا عن القمع الوحشي الذي تعرّضت له الانتفاضة الطلابية «الجمعة الدامية» عام 1999، و«الثورة الخضراء» في عام 2009، وهي أدلة وبراهين ساطعة على أن ما كُتب في الدستور عن الحرية والعدالة والرفاهية والسعادة ورفع الظلم ومحاربة الاستبداد، ليس أكثر من صياغاتٍ كاذبة ومدعاة لا أساس لها من الصحة أو المصداقية.