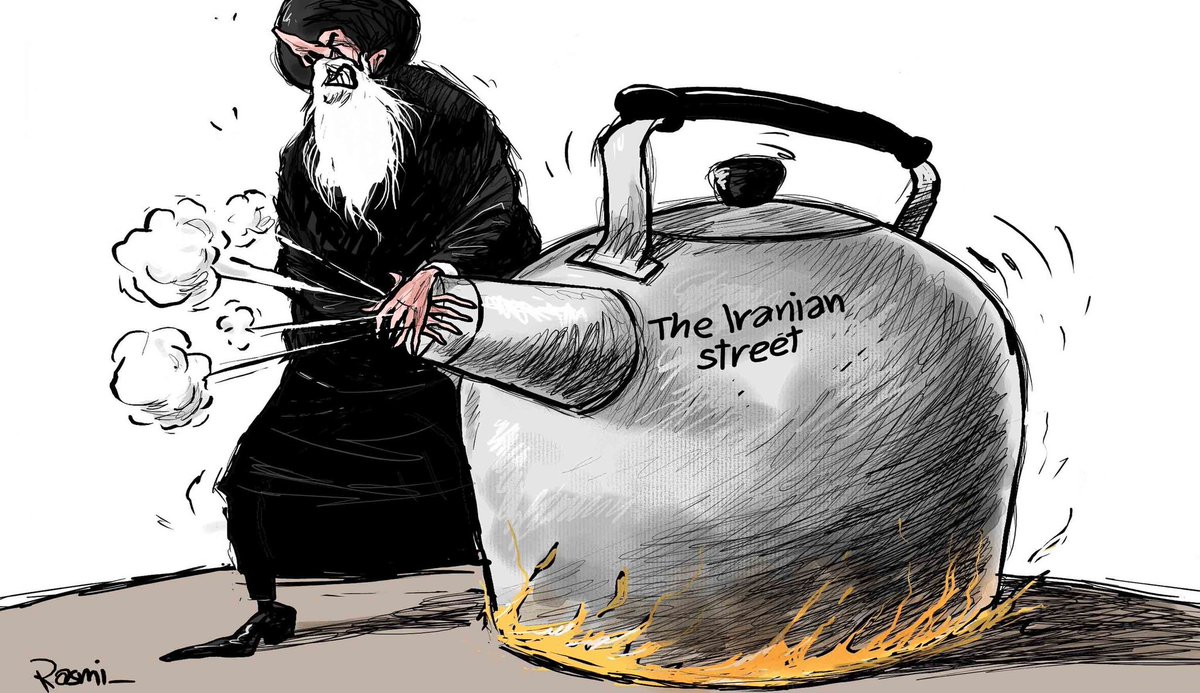

بات ملموساً أن أهل السنة والجماعة من العرب في العراق يمرون بمرحلة على درجة عالية من الدقة والحساسية ترتبط بشكل رئيس بمكانتهم السياسية ودورهم في صناعة القرار، بل والحياة السياسية عامة، وما تبع ذلك من أوضاع أمنية أوقعتهم تحت طائلة المسؤولية عن كل ما يدور في البلاد من خلل أمني يعصف بالبلاد من كل جانب؛ لذلك يرى أهل السُنة في العراق أنهم يعانون من أمرين رئيسين هما التهميش السياسي والطائلة الأمنية؛ لذا فإنهم حاولوا في مناسبات عدة إظهار معاناتهم هذه وطرحها على الملأ، وهم في كل ذلك يطلبون إنصافهم سياسياً وأمنياً، وذلك بالدعوة إلى (المشاركة الحقيقية) في إدارة البلاد. وقد تفجر الأمر بموجة الاعتصامات الغاضبة التي عاشتها المحافظات السنية قبل أكثر من عامين، ثم لتقود إلى ما قادت إليه.

في هذا الخضم المتلاطم تنادت الأصوات داعية إلى ضرورة أن يكون لأهل السُنة مرجعيتهم الخاصة بهم، طامعين أن تقودهم هذه المرجعية إلى برّ الأمان، في محاولة لمحاكاة تجربة المرجعية الخاصة بالشيعة الإمامية التي تمخضت عن مشهد سياسي اجتمع فيه الشيعة الإمامية على أهدافهم وتطلعاتهم السياسية التي كان للمرجعية الدينية دور رئيس في تحقيقها، أو هكذا يبدو الأمر على الأقل.

ولقد دفعنا الأمر إلى دراسة هذه المسألة دراسة أكاديمية من أجل تمحيص النظر في الأمر من جميع جوانبه، بما في ذلك دراسة تجربة مرجعية الشيعة الإمامية من أجل تبين مدى إمكانية محاكاة هذه التجربة، ومدى ما يمكن تعويله عليها.

ما هي المرجعية؟

من خلال ما يمكن رصده بشأن طبيعة المرجعية كما هي في الواقع، يمكن القول إن المرجعية هي نوع من الرئاسة الدينية التي توكل إلى شخص معين يمحض إرادة النخبة الدينية، وينطوي الأمر على تخويل هذا المرجع صلاحيات الفتوى والتوجيه وإبداء الملاحظات في موضوعات الحياة المختلفة، وليست الجوانب السياسية عن ذلك ببعيد، بل قد تكون أحياناً في صلب مهام المرجعية، وتكنف المرجع هالة من القداسة والاحترام، تجعل قوله ملزماً عند مقلديه. وبذلك يمكن أن تكون المرجعية قوة فاعلة ومؤثرة في توجيه الحراك الشعبي أو العمل السياسي في أوساط المقلدين.

ولكن كيف وصلت المرجعية إلى هذا المستوى من الفاعلية والتأثير؟

إن أول ما يجب ملاحظته هنا هو العمق التاريخي الذي تكونت من خلاله المرجعية، إذ يرجع تأريخ ظهورها إلى منتصف القرن الثالث للهجرة، إي إلى ما قبل ألف سنة هجرية، وذلك على أثر إعلان غيبة الإمام الثاني عشر، ففي ظل هذه الغيبة ظهر أربعة من الوسطاء أو السفراء، تعاقبوا على دور الوسيط بين الإمام الغائب وجمهور الطائفة وهم: عثمان بن سعيد، ومحمد بن عثمان، والحسين بن روح، والأخير علي بن محمد السمري. فمارس هؤلاء دور الوساطة بين الطرفين، فهم – كما يرى الشيعة الإمامية طبعاً – كانوا ينقلون إلى الإمام مشكلات أهل المذهب، ثم ينقلون إجابات الإمام الغائب، ولكن وبوفاة السفير أو الوسيط الرابع في عام (329هـ) انتهت الغيبة الصغرى وبدأت الغيبة الكبرى، إذ لم يعد ثمة وسيط بين الإمام الغائب وأهل المذهب.

وحتى لا يتشتت أهل المذهب كان لابد من قيادة، ولكن الشيعة الإمامية ربما وجدوا أن اتخاذ قيادة سياسية سيعرضهم إلى خطر فادح في مواجهة سلطة الدولة العباسية؛ لذا كان لابد من أن تكون هذه القيادة دينية، بوصف أن هذه القيادة ستكون معنية بمعالجة مشكلات أهل المذهب الخاصة المتعلقة بشؤونهم الداخلية من غير أن يبدو لها أية أبعاد سياسية، وهكذا نُقِلت عن الإمام الغائب بطريقة ما توقيعاته التي وَجَّهت باللجوء إلى العلماء؛ لذلك جاء في أحدها: (أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم، وأنا حجة الله عليهم)، وجاء في توقيع آخر: (من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً لهواه، مطيعاً لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه). وهكذا راحت تتشكل عبر ألف سنة تقاليد وآليات تبلور طبيعة المرجعية وكل ما يتعلق بها. وهكذا فإن الإمام الغائب، بكل ما له من قداسة وما يتمتع به من عصمة في المنظور الشيعي، هو الذي وَجَّه باعتماد صيغة المرجعية الدينية.

وهكذا أيضاً أصبح واضحاً أن المرجع يتم اختياره من قبل أصحاب الشأن على وفق تراتبية تضع للتدرج العلمي للمرجع الاعتبار الأكثر أهمية، فلابد من أن يكون المرجع أعلى مرتبة من أقرانه متفوقاً عليهم بعلمه، ومن ثم لا يمكن انتخاب المرجع من بين جمهور العلماء، بل يكون الانتخاب من بين النخبة المرموقة منهم.

وهذا يتطلب بدوره وجود هيكلية علمية / إدارية مرتبطة بمؤسسة المرجعية وتشرف عليها وتديرها، وتُعرف هذه الهيكلية بالحوزة، فلابد للمرجع من أن يكون ابن هذه الحوزة وممن سلكوا فيها، لضمان طبيعة ما نشأ عليه من علوم ومعارف تتعلق بالمذهب، وهكذا أصبح ثمة تلاحم وثيق بين المرجعية والحوزة، بحيث لا يمكن الفصل بينهما.

أما الأسس التي تعتمدها المرجعية من أجل أن تكون فاعلة ومؤثرة فيمكن إيجازها بالعوامل الآتية: لابد للمرجع من أن يقدم نفسه بوصفه صاحب طروحات جديدة متميزة على مستوى المذهب تعكس قدرته على التفكير العميق والمتجدد، وذلك ما يزيد من مكانته واحترامه في أوساط جمهوره.

زد على ذلك دور الحوزة الدائم والمساند للمرجع، التي تشكل قاعدة الهرم، وتنتشر في أوساط الجمهور من أجل تعبئة هذا الجمهور للالتفاف حول المرجع، وينبثق من بين علماء الحوزة الوكلاء وهم الممثلون الرسميون للمرجع في الرقعة الجغرافية التي ينتشر فيها مقلدوه.

ومن النقاط المهمة التي ترسخ من فاعلية المرجع نيابته عن الإمام، فالإيمان بولاية الأئمة، ومنهم الإمام الثاني عشر، جزء مهم في عقيدة الشيعة الإمامية، ومن ثم فإن تقليد المرجع وأتباعِه تجسيد عملي لهذه العقيدة، وذلك ما يمنح المرجع القداسة اللازمة لجعل دوره فاعلاً في أوساط جمهوره ولكلامه صدى يتردد بقوة في أوساطهم ولاسيما في الأوقات العصيبة إذ ترتفع درجة التلاحم والالتفات حول المرجع.

فضلاً عن دور الخُمس في تفعيل دور الإمام، إذ لا يمكن لأي نشاط مهما كان نوعه أن ينمو ويستمر ويؤتي أكله من دون مال، فإذا كان مصدر هذا المال هو الدولة، فإن ذلك سيربط المرجعية بإرادة السلطة السياسية، ومن ثم قد تضطر في لحظة ما إلى أن تكون تابعة لهذه السلطة وخاضعة لها. وذلك ما يحد من فاعلية المرجعية؛ لهذا بدأ الشيعة الإمامية وفي وقت مبكر جداً تكوين مورد مالي فعال ومؤثر بعيداً عن السلطة وذلك من خلال الخُمس الذي ينفق جانب مهم منه لتدعيم نشاطات المرجعية.

في الجانب الآخر، ما الجهات التي تطالب بتشكيل مرجعية سنية؟

يمكن أن نشير إلى أن هذه الجهات تتمثل بالآتي:

أصحاب الفهم الخاطئ الذين يعتقدون أن تشكيل هذه المرجعية أمر لا يتعدى مجرد اتخاذ القرار بهذا الشأن، فيكون فلان هو المرجع، ومن ثمّ فإنه سيعمد إلى عصاه السحرية لحل مشكلاتهم التي غدت أكثر من ثقيلة.

الجماعات المحبطة واليائسة التي تخبط بهذه الظروف خبط عشواء، وهي تجد أن أهل السُنة والجماعة كالريشة في مهب الريح، ومن ثم فإن الحل يكمن في مرجع يملك كامل السلطة التي تمكنه من إيجاد الحل المناسب، ومثل هؤلاء يرون في المرجع المنقذ المخلص.

فئات أخرى ترى أن هوية أهل السُنة والجماعة في العراق في ضياع، وأن استعادة هذه الهوية والحفاظ عليها لا يتم إلا برمز يشكل التجسيد المادي الذي يمكن الالتفاف حوله.

وهناك من يخلط في الحقيقة بين الحاجة إلى مرجعية دينية والحاجة إلى قيادة سياسية، متوهمين أنه يمكن الدمج بينهما، أو أنهما في الواقع شيء واحد. وهذا وهمٌ أيضاً.

وأخيراً هناك أصحاب الأجندات الخاصة، وهم بحاجة إلى اندفاع أهل السُنة والجماعة وراءهم، وذلك يتطلب – في تصورهم – وجود مرجعية دينية تدعم توجهاتهم، فيتوافر لهم بذلك غطاء الشرعية الذي يقنع الجماهير بصواب ما يدعون إليه.

وباختصار شديد، فإن كل هذه الهواجس لا تأتي بثمرة حقيقية، فإن الركض وراء تشكيل مرجعية بمستوى فاعلية نظيرتها الشيعية وتأثيرها ليس أكثر من وهم وسراب، وهدر في التفكير والجهد والوقت، ولكن لماذا؟

إن الظروف التي قادت إلى تكوين مرجعية الشيعة الإمامية لا تتوافر لأهل السُنة والجماعة، فليس ثمة سند تأريخي يدعم هذه الفكرة ويجذرها. فالسُنة وطوال الأربعة عشر قرناً الماضية لم يتخذوا لأنفسهم مرجعاً بعينه، فليس أي من الخلفاء الراشدين، ولا أي من أئمة المذاهب الأربعة، ولا أي من الفقهاء الأعلام كالغزالي وابن تيمية (رحمهم الله جميعاً) زعموا أنهم مراجع، وليس ثمّ من تعامل معهم على أنهم مراجع بالصيغة التي تبلورت فيها مرجعية الشيعة الإمامية، إذ جاءت التأكيدات على الدوام بأن المرجع هو الكتاب والسنة لا غير، فقد أعلنها أبو بكر (رضي الله عنه) بقوله: (من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت)، ثم قول الإمام علي (رضي الله عنه): (نحن لا نعرف الحق بالرجال، بل نعرف الرجال بمعرفة الحق)، وقول الإمام مالك (رحمه الله): (كلٌ يؤخذ منه ويرد عليه إلا صاحب القبر)، يريد بذلك النبي (صلى الله عليه وسلم)، ثم قول الإمام الشافعي (رحمه الله) : (ما عندي صواب يحتمل الخطأ، وما عند غيري خطأ يحتمل الصواب)، فكل هذه المأثورات تؤكد أن الاتباع ينبغي أن يكون للأفكار وليس للرجال، تلك الأفكار التي تشكل الأسس والمبادئ والثوابت، التي تعد المعيار الأساس لمعرفة طبيعة سلامة أية توجهات من عدمها؛ لذلك فإن الانقياد إلى شخص بعينه ليس له غطاء من العصمة، أمر لا يمكن الركون إليه، ويحمل في ثناياه مخاطر جمة.

إن الوجدان السُني لا يتقبل فكرة المرجع، فقد نشأ أهل السنة والجماعة عبر القرون السابقة على عدم التسليم بسهولة لكل ما يقوله أهل العلم، بل إن المرء منهم يتحرى الدليل ويسأل عن الحجة والحكمة من الفتوى أو الحكم الشرعي، ولاسيما في أوساط أهل المدن؛ الذين يغلب عليهم طابع الثقافة الرفيعة والتعليم الواسع والركون إلى منطق الحوار والمناظرة وتجاذب الآراء وأدلتها، بل إن سكان الريف أيضاً الذين قد يكونون أقرب إلى الانقياد لرجل الدين، فإنهم ينقادون بقوة أيضاً إلى رئيس العشيرة، الذي قد يفوق تأثيره أحياناً تأثير رجل الدين، ولاسيما إن التدين ليس صفة طاغية على هؤلاء، أعني سكان الريف، وفي الإطار العام اعتاد جمهور أهل السنة والجماعة أن رجل الدين محل احترام وتقدير رفيعين، يلجؤون إليه في الغالب لغرض الفتوى في أمور المعاملات والعبادات.

إن الفقه السياسي لا يشكل حضوراً كبيراً في مجمل فقه أهل السُنة والجماعة، ومن الناحية التاريخية فإن فقهاء المذاهب الأربعة أولوا العبادات والمعاملات جل اهتمامهم، إلا أن (فقه الإمامة) لم يكن بالمستوى نفسه من الحضور والفاعلية فيما خلفوه من أرث فقهي، وقد يكون لذلك أسباب منها ركونهم إلى أن السلطة السياسية قائمة ومتجسدة في حياتهم في نظام الخلافة، وهي في إطارها العام قائمة على الأسس الشرعية اللازمة، وليس هناك ثمة مشكلات متجددة توجب تجديد النظر في مسائل الإمامة سوى مسائل جزئية محدودة، ثم إن اقتحام ميدان السياسة كان من الأمور التي تسبب للمرء متاعب كثيرة؛ لذلك فإن كثير من فقهاء أهل السُنة والجماعة لقوا العنت على يد السلطة السياسية، وابتداءً بفقهاء المذاهب الأربعة، وإذا كنا أمام المئات من الفقهاء الذين اهتموا بشتى أبواب الفقه – إلا السياسة – فإن عدد من اهتم بالسياسة وكتب فيها قد يعدون على أصابع اليدين لا غير، بل إن ما كتبوه جاء في الغالب في باب الفقه الإداري لا الفقه السياسي، من ذلك كتب الأحكام السلطانية والآداب السلطانية. وفي التاريخ المعاصر لم يكن الحظ أوفر، فإن من اهتم بالسياسة منهم قليل وكانوا أمام مخاطر حقيقية، حتى إن مناهج التعليم الديني عالجت كل شيء ما عدا الفقه السياسي، سواء أكان هذا التعليم حكومياً أم مسجدياً، الأمر الذي يشكل فراغاً حقيقياً وعميقاً لا يمكن تلافيه بسهولة؛ لذلك – وفي الإطار العام – فإن ما متاح من إمكانيات لمعالجة قضايا الفقه السياسي المطروحة أمام أهل السُنة والجماعة لا تقارن مع ما متاح لهم من إمكانيات لمعالجة القضايا الأخرى. وعند الحديث عن مرجعية عميقة التأثير لا يمكن تجاهل هذه الحقائق، أعني فقر الاهتمام بموضوعات الفقه السياسي، واستطراداً لابدّ من مراجعة هذه المسألة واتخاذ قرار جدي بتدريس مفردات الفقه السياسي المتضمن للجوانب الآتية: فقه الإمارة والإمامة، فقه التغيير وتداول السلطة، فقه التمكين، فقه الجهاد والعلاقات الدولية، فقه الفتن والمحن، فقه آليات العمل السياسي الفردي والجماعي. بالمقابل نجد أن الشيعة الإمامية قد وضعوا الإمامة في صلب موضوعات العقيدة، وهي بذلك دخلت في اهتمام كل فرد من الشيعة الإمامية، فكيف بعلمائهم؟!

ليس هناك في المؤسسة الدينية السُنية تراتبية أو هيكلية يمكن أن تنبثق عنها مرجعية، وهذه مسألة على درجة كبيرة من الأهمية لأن مثل هذه الترابية ستؤدي إلى الانقياد للمرجع والاصطفاف وراءه؛ لأن كل عمل يقوم على هيكلية وتراتبية محددة توجب انقياد الأدنى إلى الأعلى وتلزمه بذلك، وهذا ضروري جداً لتعزيز مكانة المرجع في الوسط الشعبي. ولما حاول الإعلام في ظل ظرف أزمة الاعتصامات إبراز مراجع سنية، وحاول الجمهور المعني تأكيد ذلك؛ إلا أن الصدمة كانت كبيرة عندما تقاطع (المجمع الفقهي) مع مَن أُبرِزوا بوصفهم مراجع فأفتوا بعدم شرعية الدعوة إلى الأقاليم وعدم شرعية اللجوء إلى السلاح، عندها اعترض المجمع الفقهي على هذه الفتوى وعدّها غير ملزمة، فكان هذا الانشقاق صادماً حقيقة لجمهور المطالبين بالمرجعية؛ لأنه أكد أن العلماء أنفسهم لم يستوعبوا طبيعة المرجعية بكل جوانبها، ومن لا يمكن إقامتها في الواقع.

إن الإمكانيات المادية المطلوبة لتفعيل دور المرجعية، والمتمثلة بالجانب المالي، لا يمكن أن تتوافر بسهولة عند أهل السُنة والجماعة، وإذا ما توافرت لا يمكن أن تكون مستقلة عن أي مصدر من مصادر التأثير، وذلك عنصر خطير يتعلق بالمرجعية وطبيعة عملها، لأن أي مصدر من مصادر التمويل لا يقبل المساهمة بهذا التمويل من غير أن تكون له كلمته المسموعة في قراءات المرجعية بشكل أو بآخر، الأمر الذي يعرض استقلال قراراتها إلى خطر حقيقي.

ليس ثمة أي دليل على جواز تشكيل مرجعية من شخص واحد بعينه، فليس في كتاب الله ولا سُنة نبيه (صلى الله عليه وسلم) ولا في مأثور العلماء ما يوجب مثل هذه المرجعية، بل جاءت التأكيدات على الدوام باللجوء إلى الكتاب والسُنة بوصفهما المرجع الذي لا يضل أبداً، من ذلك قول الله تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} [سورة النساء:59]، وقول النبي (صلى الله عليه وسلم): (إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما: كتاب الله وسُنتي) [المستدرك على الصحيحين: 1/ 172].

تمتاز مرجعية الشيعة الإمامية باكتسابها صفة القداسة المتأتية من نيابتها عن الإمام الغائب – كما تقدم القول فيه -الذي يحظى بتقديس الشيعة الإمامية له وتعظيمهم، كما تقدم القول فيه؛ لذلك فإن نيابة المرجع عن الإمام الغائب تمنح فتواه صفة الإلزام والقداسة، أما علماء أهل السُنة فإنهم يحظون بالاحترام والتبجيل في الأوساط السُنية، إلا أن الاحترام والتبجيل لا يجعل من فتواهم وقراراتهم ملزمة ومقدسة ولاسيما السياسية منها. وقد يعترض معترض على ذلك، بوصف أن العلماء هم ورثة الأنبياء، فأين هذا من ذاك؟! لكن الأمر لا يتعلق فقط بمن ينوب عنه العالم أو المرجع، ولكن ما يرافق ذلك من تجسيد يجعل هذه النيابة حاضرة في كل وقت وحين، فإن الممارسات الطقسية الدينية التي يمارسها الشيعة الإمامية في مناسبات كثيرة في السنة الواحدة تعزز من مكانة نيابة المرجع عن الإمام، وتعزز من مكانته بين جمهوره أيضاً في عملية تعبئة مستمرة ولا تنقطع. في حين أن مثل هذه الممارسات الطقسية غائبة تماماً عند السُنة، ومن ثم فإن عملية التعبئة وتوثيق الصلة وترسيخها مع العلماء غائبة أيضاً، وعليه فإن ما يُذكر من نيابة العالم عن النبي (صلى الله عليه وسلم) لا تكاد حاضرة في الذهن والتصور، وهذا أيضاً له انعكاسه الخطير.

وإذا كان هذا كله من ناحية, فإنه من ناحية أخرى لا تمثل المرجعية الحالة المثلى الخالية من كل مؤشرات سلبية ومن ناحيتين في الأقل: الناحية الأولى معرفية، فإن وجود مرجعية يعني في الحقيقة وضع سقف محدد للتفكير، بوصف أن المرجع يمثل ذروة العطاء الفكري، الأمر الذي يدفع الآخرين إلى البقاء تحت هذا السقف، وفي ذلك تحجيم للقدرات الفكرية، وإضعاف لقدرات الاجتهاد والتطوير.

أما من الناحية السياسية فإن الأمر قد ينطوي على الآتي: إن الإشارة إلى مرجعية يفترض ضمناً أن تكون هذه المرجعية واحدة لا غير، إلا أن الواقع لا يمكن أن يضمن ذلك، بل إن أهل السُنة والجماعة لا يمكن جزماً أن يجتمعوا على مرجع واحد، فإذا تعددت المراجع تعددت معها الآراء والاجتهادات والتوجيهات، وقد تتفق هذه المراجع على مواقف معينة، وفي لحظة تاريخية معينة، إلا أنه ليس هناك ما يضمن عدم تفجر الخلافات في ظروف أخرى، إذ ليست ممتنعة في الواقع، فالواقع العملي لأهل السُنة والجماعة يؤكد مثل هذه الافتراضات، فثمة بضعة هيئات كل منها يرى أنه يمثل المرجعية الحقيقية لأهل السُنة، ولم تتمكن من إيجاد أي عنصر يمثل القاسم المشترك بينها، وهي بذلك أسهمت – بشكل أو بآخر – في إضعاف الموقف السُني، وعدم قدرته على إبراز هويته واستحقاقاته المناسبة.

فضلاً عن أن وجود مرجعية دينية يعني في الواقع وجود قيادة ولكنها دينية، وفي إطار حركة الواقع لابدّ من قيادة سياسية أيضاً، ومرة أخرى قد يقع التوافق بين القيادتين السياسية والدينية، ولاسيما إن الأخيرة تحتاج في الغالب إلى غطاء ودعم من القيادة الدينية، إلا أن القيادة السياسية ما أن تتمكن من السلطة وترسخ قدمها فيها حتى تبدأ بالتحرر من هيمنة القيادة الدينية ووصايتها عليها، وذلك ما يفجر صراعات تكون في الغالب خفية غير معلنة، ولكنها قد تلقي بضلالها الثقيلة على الحياة السياسية والمدنية في البلاد، إن مثل هذا التفاوت في العلاقة بين القيادتين لا يمكن تجنبه أو إلغاؤه، وهو ما تؤكده تجارب تاريخية عديدة.

إن كل ما تقدم لا يلغي دور أصحاب العلم الشرعي بالمشاركة في صناعة مستقبل الأمة، وذلك يكون في الغالب من خلال تقديم الرأي والمشورة (من الناحية الشرعية) لما يدور في الواقع من تحولات، وما ينبغي أن يجري أيضاً من تحولات. ولقد كان جميلاً جداً كلام مالك بن نبي في الشأن الاقتصادي إذ قال: ليس مطلوباً من الفقهاء وعلماء الدين أن يقدموا مشروعاً اقتصادياً لتحقيق نهضة الأمة، فذلك خارج ميدان عملهم الفكري والعلمي، وهو مسؤولية الاقتصاديين الرئيسة، ولكن بوسعهم أن يشيروا إلى ما في المشروع الذي يقدمه هؤلاء من جوانب مخالفة أو موافقة للشريعة الإسلامية. والكلام نفسه يقال بشأن السياسة، فليس للعلماء والفقهاء ممارسة العمل السياسي بتفاصيله اليومية، فذلك شأن السياسيين، ولكن بوسعهم مراقبة العمل السياسي، وتقديم الآراء والفتاوى والأحكام التي تبين أن توجهات العمل السياسي الفلاني موافقة للشريعة أو مخالفة لها، والواضح الجلي أن ذلك لا يعني الفصل بين السياسة والدين، ولكنه يعني تحديداً عدم أرجحية ممارسة رجل الدين للعمل السياسي، ففي العمل السياسي ما يدنس عمامة رجل الدين وجبته مهما كان مقدار تحوطه.

لذلك فإن ما يحتاجه أهل السُنة والجماعة في الحقيقة يمكن وضعه تحت الأبواب الآتية:

العودة الحقيقية والجادة إلى الاحتكام إلى كتاب الله وسنة نبيه (صلى الله عليه وسلم)، بوصفهما المرجعية الحقيقية للأمة، وذلك بالاحتكام إليها، والاستمداد منها في كل ما ينبغي طرحه من أفكار وتصورات، على أساس ما يتضمنانه من أحكام وقواعد شرعية.

مشروع حقيقي يعبر عن تطلعات أهل السُنة والجماعة يحفظ هويتهم وانتماءهم في الإطار الوطني بالدرجة الرئيسة، والحذر كل الحذر من التوافق بين ما نعتقد أننا بحاجة إليه مع ما يخطط له أعداء الأمة، وليست خططهم في الحقيقة سرية أو خافية.

قيادة سياسية تمتاز بـ: الكفاءة، والمصداقية، والإخلاص، والجد في العمل السياسي، تعمل بالاستنارة والمشاورة مع مَن يمثل توجهات الشريعة الإسلامية؛ لضمان سلامة التوجهات العامة للحراك السياسي لأهل السُنة والجماعة. وهنا يكون جديراً استذكار كلام الحسن البصري (رحمه الله) يفرق فيه بين العالم والفقيه والحكيم، فليس كل عالم فقيه، وليس كل فقيه حكيم، فالحكيم يجمع العلم والفقه إلى الحكمة والبصيرة النافذة التي تمكنه من رؤية ما لا يراه غيره حتى وإن كان عالماً أو فقيهاً، ومثل هذا أهلٌ – حقيقة – لتقديم الرأي والمشورة.

إيجاد الأجواء المناسبة للملمة شتات السُنة سياسياً وجمعهم وتعبئتهم على كلمة سواء تجعلهم إصحاب إرادة فاعلة وكلمة نافذة

المصدر|مؤسسة أبعاد البحثية